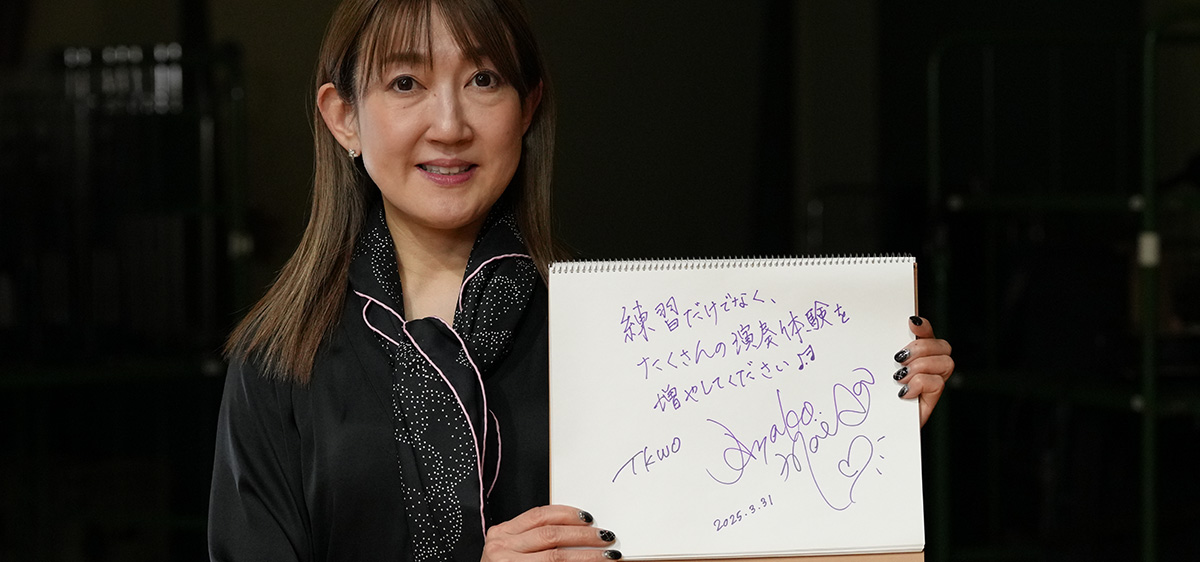

Vol.18 フルート奏者

前田 綾子(まえだ あやこ)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●東京音楽大学准教授

●洗足学園音楽大学客員教授

このテーマで最初にお伝えするのも恐縮なのですが、実は部活の合宿に行ったことがないのです。連日同じ学校へ強化週間で指導に行ったことはありますが、学生時代も今も、合宿所で寝泊まりした経験はありません。また、学生時代からずっとフルートは続けてきましたが、紆余曲折があり、学生の頃からプロを目指してきたわけではありません。音楽の世界では、あまり例のない経緯を辿ってきたのではないかと思います。

部活をしている学生さんの中には、吹奏楽というジャンルそのものが好きという人も多いでしょうし、楽器が大好き、という人もいるでしょう。また、いつかプロとして活躍できたら、と考えている人もきっといると思います。

私自身に合宿でのエピソードも経験もありませんが、そんな音楽を愛するみなさんに向けて、私の学生時代からの経験、フルート奏者としての思いを、お伝えしたいと思います。

フルートの音色に心を奪われ

我流で練習

私がフルートと出会ったのは、小学校のとき。小さなころからピアノを習ったり、両親ともに音楽が好きでクラシックのレコードをよく聴かせてもらっていて、オーケストラの中に出てくるフルートのソロの音は、おそらく耳では判別できていました。普段から音楽そのものに触れる機会は多かったのですが、直接フルートの音を体感したのは小学生5年生の時でした。一瞬にして心を奪われてしまいました。とても細くて華奢な楽器なのに、響きが柔らかく神秘的で、釘付けになってしまって。それがきっかけで自分も吹いてみたいと感じ、すぐに親に懇願して、6年生でやっとフルートを買ってもらいました。最初は我流で練習しながら、おもちゃ感覚で吹いていました。

中学校では吹奏楽部に入部し、フルートを持っていたことからすんなりとフルートを担当させてもらえました。部活は、大会で勝ち進むようないわゆる強豪校の吹奏楽部ではありませんでしたが、その部は熱心な顧問の先生がいて、人数も多くとても活気がありました。私自身は、フルートは好きでしたが当時はとてもおとなしく無口な子供で(笑)、どちらかというと大勢での合奏よりも1 人でこもって絵を描いたり物を作ったりすることのほうが好きでした。

高校時代は

吹奏楽部に入らず美術部へ

中学卒業後は吹奏楽部がない高校へ進んだので、迷いなく美術部に入りました。当時は時間があればイラストを描いていて、ふわっとした想いですが美術系への道を夢見ていたのです。小中高と、図工や美術の先生にはいつも褒められていたので、実際に美大のキャンパスを見学したり秋の大学祭に行ったりと、美大進学を意識していました。

進路を変更したのは、高校2年生のときにとある絵画コンクールに出展したのがきっかけになっていたと思います。部員全員が出展するコンクールで、私は普段、小さなキャンバスに緻密な絵を描くのが得意だったのですが、その時はかなり大きなサイズの水彩画で応募することになりました。その後、出展冊子に審査員による大変厳しい講評が書かれていて。その作品にそもそも自分が納得できていたわけではなかったこともあるのですが、その時は悲しいとか悔しいという感情はなく、美術の道で頑張ってみたいという情熱がそこまでないのかもしれないと感じました。好きという気持ちは変わらないけれど、そこから自分が覚悟して進んでいくには、また別の、もっと強い熱意が必要なんだろうなと。

新たな進路を考えた時、美術以外では毎週レッスンに通わせてもらっていたフルートとピアノ。ここで音楽という選択肢が浮上してきました。でも、その時点では当然、音楽のプロになるという将来は少しも考えていません。そのため、音大というフォーカスされた環境よりも、自分の場合はもっとマイペースで学べるほうが良いかもしれないと思い、結局、総合大学の音楽学部に進学しました。

高校時代から好きだったフランスへ

大学4年の時、思いがけずフルート留学のお話をいただいたのです。大学のマスタークラスで、パリからフルートの先生が来られていてレッスンを受けたところ、その先生が来年からパリに来なさい、と言ってくださって。

実は、通っていた高校はパリにあるカトリック修道会の姉妹校の女子校で、毎週フランス語の授業がありました。ネイティブ(ベルギー人) のシスターによる本格的な発音や、パリの地図を見ながら通りの名前を覚える授業など、私にはとても楽しく魅力的な時間だったのを覚えています。「いつかフランスに行ってみたいな。」と憧れて、パリの建物のイラストなど、ノートの隅に描いていた記憶があります。

そんな高校時代の経緯もあり、大学卒業前にこんなお話をいただいたからには、もう少し音楽を突き詰めた方が良いのではないか…そう考えて、パリに行き、そこで3年間フルートを勉強しました。パリでは素晴らしい先生方に出会い、多くのことを学ぶ一方で、毎週のようにお気に入りの美術館に通えたのも幸せでした。

留学中は、帰国したらどうするのか?といった、漠然とした不安はいつもありましたが、音楽で生活していきたいとか、プロになりたいというより、とにかくこのまま学びを続けていくしかない、という気持ちでした。

社会勉強と思い受けたオーディションに合格

東京佼成ウインドオーケストラ奏者の道へ

きっかけは、ある音楽事務所からリサイタル出演依頼があり、デュオで共演させていただいた方から、オーディションのお話をいただいたことです。フランスから帰国した後、母校大学の非常勤講師を務めたり、地元でのソロ演奏活動を始めていたのですが、共演させていただいた方が佼成ウインド団員だったことから、フルートの募集があるから受けてみたらどうかと勧めてくださいました。佼成ウインドは、一人一人がソリスト的な要素を求められることが多いので、きっと向いていると思う、と。

でも私は、中学生のときしか吹奏楽をやっておらず、ほとんどレパートリーを知りません。こんな私が受けてもいいのだろうか…と心配もありましたが、せっかくのお話、これもご縁だと思い、社会勉強のつもりで受けてみることにしました。

結果は、合格でした。私も周りもびっくり。全く緊張せずに気負いなく演奏できたのが逆に良かったのかもしれません。初めてのオーディションだったので、一次予選でも「これが話に聞いていたカーテン審査!」と、ワクワクして演奏した記憶があります。もちろん、吹奏楽を知らないなりに音源を調べて準備し、吹奏楽に詳しい方から吹き方のアドバイスや有り難いエールをいただいての合格です。このオーディションに合格したことで、思いがけず吹奏楽の世界でフルート奏者の道をすすむことになりました。

自分に負けたくない一心で練習をしてきたら

道が出来ていた

音楽家として活動している方の多くは、学生時代から熱い気持ちを持ってプロを目指し、その道を突き進んできた方が多いと思います。私の場合は、美術に後ろ髪を引かれながらも、出会う方々に助けられて想像もしていなかった道を作っていただいた。もちろんいろいろな困難もたくさんありましたが、振り返ると、一本の道を歩ませていただいたという気がしています。ただただ自分に負けたくない一心で一つ一つ準備をしてきた。フルートを吹くのが嫌だ、もうやめたいと思ったことは一度もありません。好きとか嫌いではなく、フルートは鉛筆や筆と同じように表現手段で、そして何より音楽が好きなんだと思います。

もちろん、入団できる訳がないと思っていた私が佼成ウインドに入って、最初の頃はたくさんの方にご迷惑をかけたと思います。でも当時迎えてくださったフルートセクションのメンバーはじめ、団員の皆さんが素晴らしい方たちで、本当に救われました。何か迷ったときには話しを聞いてくれましたし、いつも「まずは自分がやりたいようにやってみていいよ」というスタンスで温かく見守ってくださった。できないながらも自分が貢献できることはなんだろうと、自分なりに試行錯誤することができました。

合奏の中でのフルートの悩み

団員になった頃は、私もいろいろと悩んだことがありました。例えばトゥッティになったときに自分の音が埋もれている、周囲に飲み込まれてしまっていると思い、いつも不安でした。でも皆の中で演奏しているうちに、ずっとフルートが人の耳に聴こえていなくてもいいのだとわかってきました。もちろんソロでは場面に適した存在感を発揮することが必要ですが、響きの中でその都度、音量ではなく良い役割を果たしていることが必要なんだなと思うと、力まずに演奏できるようになりました。吹奏楽の中でのフルートは、音量が小さいと指摘されがちですが、ボリュームというより響きのある音色を育てているかどうかが大事だと思います。

出来ないことを考えるのではなく

自分のペースで一つひとつ前に

今は指導者という立場でもあり、学生さんから将来や進路のことを相談されることがよくあります。フルートが好きでずっと続けたいけれど具体的な夢はない、どこか楽団に入るなどの目標はないので、何が自分に向いているのかわからないと悩んでいる方も多いですね。周囲の才能がある人やプロに向けて邁進している人を見ると、不安になる気持ちはよくわかります。でも、最初から決めた通りに歩んでいくのが正しいのではなく、めげずに強い気持ちで丁寧に続けていくうちに、思いがけない出会いが必ずあり、そこから道を拓いていけるかどうかだと思います。

また、大活躍して順風満帆に進んでいる人のように自分もなれるのか、ということに悩んでいる人もいますが、成功しているように見える人の苦しい時期や辛い経験、その努力は、たいてい外からは見えないものです。

そういった皆さんの華やかな活動の内側には、良いことばかりではない気持ちや苦しい体験もたくさん乗り越えてきているのだと想像すると、また違った勇気が湧くのではないでしょうか。

私は今でも、自分はフルートに向いていないなと感じる場面がたびたびあります。でも、自分の思い描く理想があるからこそ、そこに向かって近づこうとして一生懸命試行錯誤を繰り返しているんだなとも思います。日々演奏していて、人と比べて出来ていないことばかりを考えてしまうと、自分を見失ってしまいます。今音楽が好きで楽器をやっている若い方たちには、いつも自分の小さな目標を常に持って一つひとつ進むこと、周りと同じようにならなければ、ではなく、自分の演奏、自分の音と向き合うことを大切にしてほしいな、と思います。

指導者として感じる

合宿での学生たちの変化

お伝えしたように私は吹奏楽部の部員として合宿を経験したことがないので、指導者として呼ばれた際、合宿に参加してきた学生たちの様子を見ると、うらやましいな、と感じます。日常を離れて、一日中指導陣や仲間たちと一緒に音作りができるなんて、本当に素敵な時間ですよね。

音楽の練習だけではなく、一緒にご飯を食べたり夜中に語り合ったり…おそらく、音楽を作り上げる上でものすごく大事な時間だと思います。実際に合宿後の学生たちの様子や音楽に関しても、大きな変化を感じます。前と後とでは、信頼関係というか、例えばそれぞれが、周りに寄り添う音の出し方になってくる。朝から晩までずっと一緒にいてお互いを知ることで関係性が密になり、それぞれのキャラクターを生かしながら助け合い、一つのものを作り上げることができるようになってくるのかな、と思います。

学生時代ならではの貴重な時間と経験。私も経験してみたかった!というのが正直な気持ちです。

培った経験を還元し

フルートの素晴らしさを伝えていきたい

佼成ウインドに2001年に入団し、来年で25年になります。私にとって本当にありがたい時間でした。団員に迎えてくださったことで、更に世界が広がって、新たな出会いも繋がりも現在進行形です。私がこの楽団で経験させてもらったことを、今活躍している若い人たちも経験して、また何かを掴んでほしい。今はそう願います。経験するだけでなく、そこから自分で考えて新たな行動を起こしていくというのは、何物にも代えがたい大きな価値を持っています。自分が得られたものを若い方たちにもその機会を、と思います。

自分自身の活動としても、演奏するだけではなく指導をする時間が増えてきました。これまでの経験で培ったことを生かして、次の世代に還元し、フルートの楽しさから音楽の力、その素晴らしさを伝えていきたいと思っています。