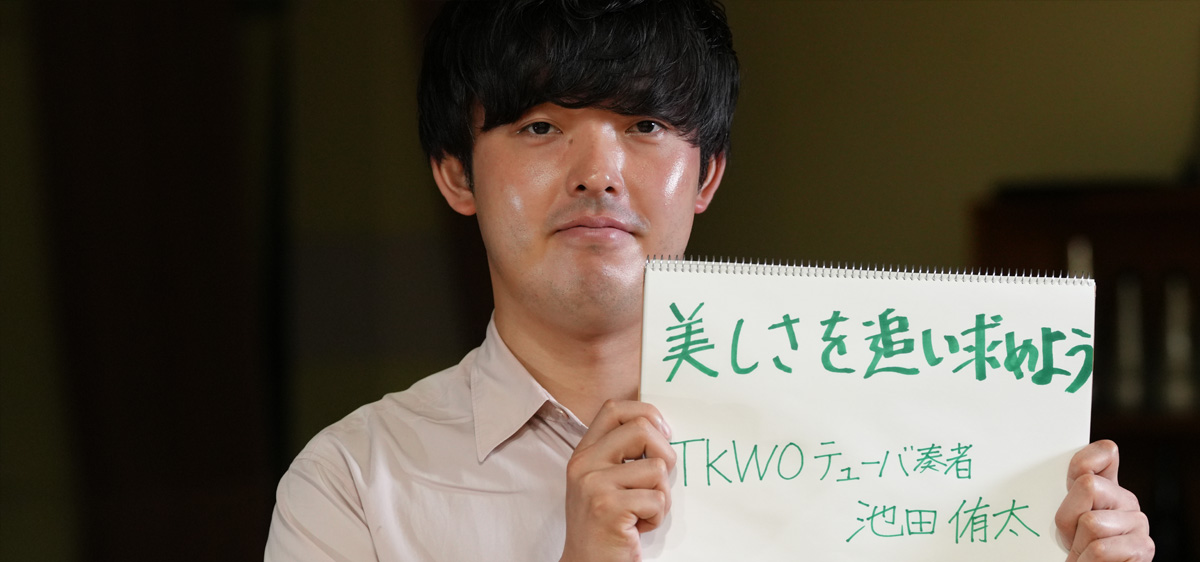

Vol.19 テューバ奏者

池田 侑太(いけだ ゆうた)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●FILM BRASSメンバー

●東京藝術大学卒

シャイだった中学時代

テューバを吹くと自分を表現できた

僕が音楽の素晴らしさを初めて感じたのは、小学校1年生のときです。通っていた小学校の音楽会で6年生の合唱を聴き、「音楽ってすごい」と驚きました。曲は「島唄」。曲も素敵で、そのとき音楽に目覚めたんですね。それから音楽が好きになり、小学校3年生ぐらいのときにピアノを習い始め、4年生のときには学校の弦楽部に入ってコントラバスを担当しました。

テューバを始めたのは中学生になってからです。中学校で吹奏楽部に入り、テューバを担当していた面白い先輩に惹かれ、この人と同じテューバをやりたいと思って自分もチューバを選びました。

その部活はすごく活発で、僕が入部した20年ぐらい前は全国大会に出ていたような吹奏楽部でした。その後しばらく成績が低迷し、当時はまた全国を目指そうと頑張っている、ちょうど真っ最中でした。

テューバは僕に合っていたのか、少しずつ吹けるようになり、演奏することがどんどん楽しくなっていったことを覚えています。中学校2年生から個人レッスンに通い始めて、部活の時間以外にもテューバを吹いていました。

当時の僕がそこまで深く何かを捉えることができていたのか、明確には覚えていないのですが、テューバを演奏していると自分をすごく表現できるんです。当時は結構シャイだったので、僕にとってテューバは一番自分を表に出せる、そういう存在でした。

「パート練習には参加しません」

部活動で宣言

中学校3年生になり、将来は東京芸術大学に行きたい、音楽の道に進みたいと考えるようになりました。吹奏楽の強豪と言われる高校が自分の出身県にもいくつかありましたが、テューバの個人レッスンと部活動を両立させるため、あえてそうした学校を選ばずに、県内の公立で当時唯一音楽コースがあった高校に進学しました。そこの吹奏楽部に入り、部活動をやりつつ、個人レッスンを続けることにしました。

高校時代の僕は、ちょっと変わった生徒だったと思います。吹奏楽部に入って最初の日に、「僕はパート練習には参加しません」と宣言しました。今振り返るとなんてことを言ったんだと思うのですが、将来に向けて個人の練習に時間を取りたかったんです。合奏には必ず参加して本気で臨んでいましたが、部のパート練習はやりませんでした。

それでも、部のみんなと揉めたことはありませんでした。先輩も後輩も同級生も本当に素敵な仲間で、僕を部の一員として歓迎してくれました。恐らく、僕が本気で音楽の道で生きていこうとしていたことが伝わって、理解してくれたのではないかと思います。

大学生になり

指導者として合宿に初めて参加

楽しい部活動でしたが、残念なことに合宿はありませんでした。夏休みなどに合宿を行っている他の部活を見ると、正直うらやましいな、と感じていました。

僕が初めて合宿に参加したのは、大学生1年生の時。それも生徒としてではなく、指導者としての参加です。先輩が高校の部活動の指導をしていたのですが、その先輩が行けなくなり、代打で行くことになりました。河口湖の周辺にある大きな施設で、確か2泊くらいしたと思います。指導者としての参加といっても、大学1年生だった僕は、ほとんど高校生と変わりません。しかも自分自身の高校時代は合宿がなかったので、まるで生徒の一員のように楽しんでしまいました。少し反省しています(笑)。

自然豊かな場所でバーベキューをしたり、みんなでご飯を食べたり。練習がない自由時間に、自転車で河口湖の周りを走ったこともありました。なんだか青春だな、自分も大好きな仲間たちと合宿したかったな、と心から感じました。

指導する立場として感じる

合宿だからこそ伝えられること

指導する立場から感じる合宿の良い点は、人とコミュニケーションを取る時間がたくさん確保できること、それから学校の勉強や日常生活から離れて、音楽に集中できることだと思います。一緒に演奏する人のことを知ると、アンサンブルにも変化が出て、まとまりみたいなものが生まれます。そして短い時間ではなく2日間、3日間と続けて指導できる、合宿だからこそ伝えられることがあると感じています。

僕のような外部の講師は、通常であれば一度のレッスン時間は長くても数時間。さらに、一度レッスンをして次に会うのは翌週や翌月ということもあります。対して合宿の場合は、長い時間生徒たちと向き合って、その変化や経過を途切れずに追うことができます。河口湖での合宿でも、普段は時間の問題で取り組めないような内容の練習を取り入れるなど、2泊3日という合宿ならではの指導を意識しました。

例えばその合宿のテューバの練習でやったのは、ローブラスのトロンボーンとハーモニーを奏でる練習です。複数の音が調和して美しいハーモニーを生み出すというのはどういうことなのか、まずは感じてもらうこと、その「感覚」みたいなものを身に付けることが大切です。そのため合宿では、トロンボーンとのハーモニーをより理解しやすいオーケストラの楽譜を使った練習をしました。

感覚をつかむ、というのは言ってすぐにできるものではありませんが、合宿なので言いたいことを伝えて終わり、ではなく、どれだけ伝わったか、変化はあるかをこちらも見ていくことができます。この練習でも、3日間ずっと一緒に練習をして、少しずつ生徒たちのハーモニーが変わってきたことを感じることができました。

音楽漬けの数日間を共に過ごすからこそできる練習、伝えられることがあるはずです。そういう意味でも、合宿は指導する側にとっても良い場所だと思います。

感性を磨き

テューバならではの「美しさ」を大事に

昨年(2024年)東京佼成ウインドオーケストラに入団し、自分としてもまだまだやりたいこと、成長しなければいけないと思うことがたくさんあります。

まずはこのオーケストラの伝統の中で培われた低音パートとしてのアンサンブルを、もっとつき詰めないといけないと思っています。しかしその中でも、自分のやってきたことをうまく取り入れていきたい。あまりオケとしてのアンサンブルに入ろうと意識しすぎると、自分を見失いそうになるんです。中学生の僕にとって、テューバを演奏することは自分自身を表現することでした。それは今も全く変わっていません。「自分がやりたいのはこうです」という演奏をしつつ、オーケストラの中で合わせていきたい。簡単ではありませんが、音を合わせながら、その中で自分の演奏、表現をしていきたいですね。

それからもう一つ、テューバを吹く上で「美しさ」を大事にしていきたいと思っています。美しい音色、美しい音楽…それを作り上げるためには、感性を磨く必要があります。

今の学生の方たちに伝えたいのは、その感性を磨くために、美しいものにたくさん触れてほしい、ということです。感性をどうやって磨くのか、これという絶対的なやり方はないと思いますが、生の演奏など、良い音楽をたくさん聴くことも一つの方法です。音楽だけとは限りません。例えば合宿だったら、普段の環境とは異なる綺麗な空気の中、自然の景色だったり、鳥のさえずりだったり、そういうものと触れ合って「美しいな」と思うことが、感性を磨くことになるのではないでしょうか。

テクニックだけを磨いても、人を感動させることはできない、というのが僕の考えです。圧倒させることはできても、それは感動とは異なります。たった一つの音、例えば全音符でバーンと伸ばす音だけでお客様を感動させることができる、それがテューバの魅力です。難しいパッセージではなくても、音の伸びやかさ、濃さ、その音色に込めたメッセージ、そういうものが出せれば、お客様は何かを感じてくれます。たくさんの美しさと触れ合って、その人なりの演奏の美しさみたいなものを追求し、そして自分を表現して欲しいなと思います。

僕もまだまだ、感性を磨く必要があります。そして、テューバで自分を表現し、人を感動させる音楽を奏でていきたい…そう願っています。