今回の「音楽と合宿とわたし」は新たな試みとして、東京・大阪間でのZoomインタビューを敢行しました。

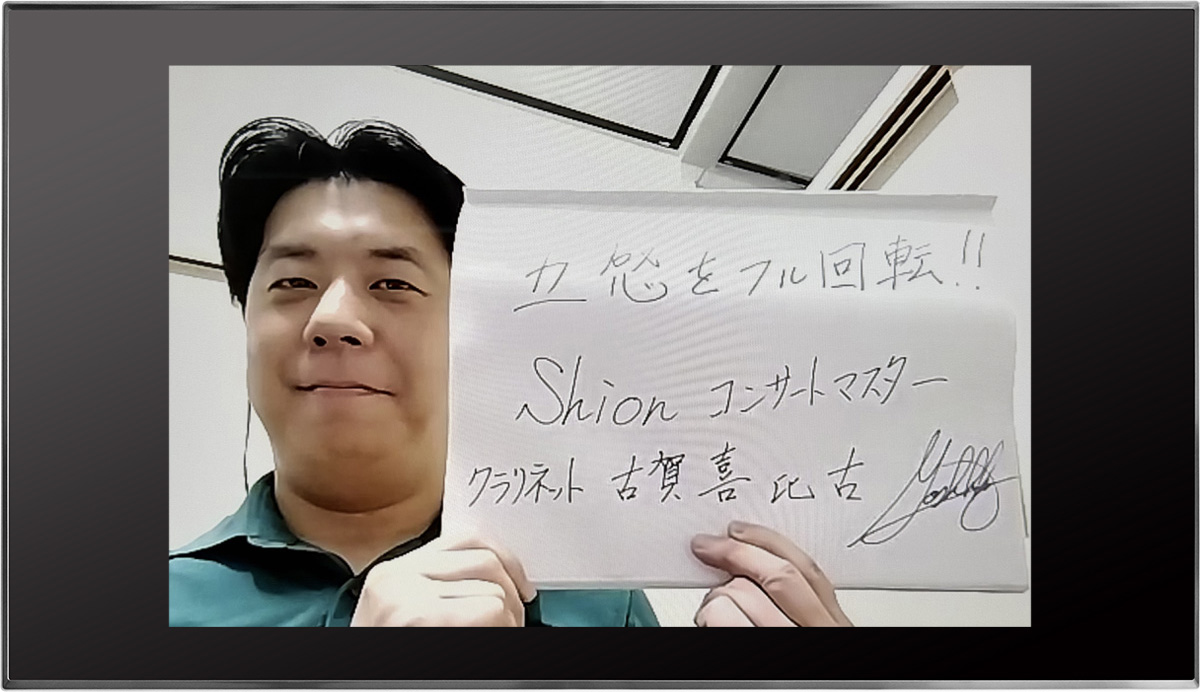

Zoom Interview Vol.1 クラリネット奏者

古賀 喜比古(こが よしひこ)氏

profile

●Osaka Shion Wind Orchestra(オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ)コンサートマスター

●クラリアンカルテットメンバー

●奈良県立高円高等学校音楽科・岡山県おかやま山陽高等学校 音楽コース・大阪音楽大学・徳島県文理大学・各非常勤講師

●ビュッフェ・クランポン契約講師

打楽器ではない楽器をやりたい…

クラリネットとの出会いは「たまたま」だった

私にとって音楽は、小さなころから身近な存在でした。ピアノを習い始めたのは3歳のとき。母親が元々ピアニストを目指していて、叶わなかった夢を子どもに託したいと、私にいろいろな音楽を与えてくれていました。

小学校のとき、学校の音楽発表会で「剣の舞」を演奏し、私はティンパニを担当しました。中学校に進学後、そのときに一緒に演奏した友人に誘われて吹奏楽部に入りました。私は小学校のときの経験からティンパニを演奏できると考え、打楽器の担当になりました。しかし、ティンパニといえば、いわゆる打楽器の花形的存在。担当するのは先輩で、一年生の私はまずは基礎打ちから始めなければなりませんでした。基礎打ちというのは、スティックを使って机を叩く練習です。机をカチカチたたくだけなので、もちろんドレミもありません。一方で、同じ一年生のトランペットやフルートの担当になった同級生たちは、だんだんと音階が吹けるようになっています。私はやっているうちにつまらなく感じてしまい、他の楽器に変えて欲しいと先輩にお願いすることに決めました。

当時その部活では、楽器が大きい打楽器の生徒は音楽室で練習をし、他の楽器の生徒たちは音楽室以外の教室でパート練習をしていました。パート練習を終えると、その生徒たちが楽器を持って他の教室から音楽室に戻ってきます。楽器の担当変更をお願いしようと決めた私は、その日、最初に音楽室に戻ってきた楽器を次は担当しようと考えました。打楽器以外をやりたいと思ったけれど、何の楽器にしたいのか決めていなかったんですね。

音楽室で、どの楽器になるのかと気にしながら打楽器の練習をしていて、そして、たまたま最初に戻ってきたのがクラリネットでした。クラリネットに変わりたいと先輩に話をしたところ、ちょうどクラリネットを担当する生徒がすくなかったために、すぐに了承してもらうことができました。クラリネットがやりたかったというよりは、とりあえず音階がある楽器なら何でも良かった、というのが正直なところです。もしその時最初に帰ってきたのがフルートだったら、今ごろフルートを吹いていたかもしれません。

そんな経緯で同級生よりも遅れてクラリネットを始めた私ですが、早くみんなに追いつきたいと思い、部活動以外にも個人レッスンに通うことにしました。最初はなかなかうまくできませんでしたが、部活とレッスンとで練習を繰り返し、上達するにつれてどんどんクラリネットが楽しくなりました。

指導に来てくれた高校の吹奏楽部の先生に声を掛けられ

音楽推薦で私立高校へ

中学校3年生のとき、隣の県にある私立高校の吹奏楽部の先生が私の学校に指導に来てくれました。その高校の吹奏楽部は比較的まだ新しくできたばかりでしたが、それでも設立2年目くらいから支部大会まで進出している、伸び盛りの部でした。東京や大阪から各楽器のトレーナーを呼んで指導を受ける体制をとっていて、まさに、これから吹奏楽部を強くするぞと意気込んでいる、という感じです。

その高校の先生が指導に来た際に、うちの学校に来ないかと私に声をかけてくれました。高校でもクラリネットを続けたいと考えていた私は、音楽の推薦でその学校に進学することに決めました。

高校に進学後も、私の担当はクラリネットでした。その高校には、アルトクラリネットやコントラバスクラリネットなど、中学校のときにはなかったいろいろな特殊管が揃っていました。私は物珍しさもあり目移りしてしまったのですが、顧問の先生に「お前はB管以外を吹いたらダメだ」と言われ、それ以来、ずっとB管を演奏しています。

投票で部長になり

県内の幹部が集まるリーダー研修会に参加

高校時代は、合宿にも何度か参加しました。一つは、高校の部活動で新入生が入ってきたあとに行う親睦合宿、もう一つは、岡山県内のいろいろな高校の部長や副部長などが集まる、いわゆる吹奏楽部のリーダー研修のような合宿です。

高校2年生の秋ごろ、一つ上の先輩たちの引退に伴い、私は新しく部長を務めることになりました。私の部では、部長は立候補ではなく、先輩たちの投票によって決まります。投票で選ばれた私は、部長として2人の副部長と一緒にリーダー研修の合宿に参加しました。

その合宿があったのは、確か3年生になる直前、2月か3月ぐらいだったと思います。部長として部を引っ張っていくための心得について学んだり、ディベートをしたり、みんな吹奏楽部の生徒たちなので、一緒に演奏をし、それぞれの学校の基礎練習やパート練習のやり方などを知ることもできました。

リーダー研修会で一番印象に残っているのは、夜の時間です。就寝時間、一つのベッドの上にみんなで集まり、いろいろな話をしました。吹奏楽部の部長やリーダーたちなので話題も自然と音楽のことが中心になります。例えば、コンクールはある意味争いだという考え方で、実力はあるものの宗教上の理由から吹奏楽コンクールに出ない学校があったのですが、そこからコンクールは是か非か…など、時には熱く議論したことを覚えています。見回りに来た先生も起きていることを叱るわけでもなく、部屋に入って来て一緒にディスカッションをしていました。

本音を言うと、私は自分のクラリネットの練習をしたかったこともあり、みんなをまとめなければならない部長と言う仕事にあまり乗り気ではありませんでした。しかし、投票結果は絶対で、先輩たちの投票で選ばれた人は必ず部長をやる、と代々決まっていました。任命されたので…という形ではありましたが、そのリーダー研修に参加したこともあり、自分なりに頑張ろうと思っていました。他校の吹奏楽部の幹部たちとともに過ごし、強豪高と言われる自分の学校が、岡山県でもある意味周囲から注目される存在だということを改めて感じ、「しっかりしなければ」と気を引き締めていたと思います。

うまくいかないことが続いた

部長としての初めての親睦合宿

その後3年生になり、部長という立場で新入生を迎え入れる、初めての親睦合宿がありました。山奥にあった合宿所に行き、部員全員で2泊3日を過ごします。親睦合宿なので、みんなでカレーを作ったりバーベキューをしたりイベントがあり、その合間に練習や合奏をする、というスケジュールでした。

部長として初めて臨んだ自分の部の合宿でしたが、なかなか思うようにはいきませんでした。しっかりとした部にしたい、と考えていた自分から見ると、部員のみんなが時間を守らない、なんだかダラダラしている…と気になるところがたくさんありました。注意をしてもなかなか改善されず、顧問の先生から部員の態度を叱られるのは私たち部長や副部長です。恐らく、私のイライラは募っていたと思います。2日目、一つ下の学年の生徒に少しきつく注意をしたところ反発され、ちょっとした衝突のようになってしまいました。

今にして思うと、強豪と呼ばれるにふさわしい部にしないといけないと、私も真面目に気負いすぎていたところがあったかもしれません。うまくいかないことが重なり、「もうやっていられない」と、心がポキっと折れるのを感じました。

畳の部屋で顧問の先生と向き合い

出した結論は

部長を辞めよう。そう考えた私は、2日目の夜、辞めさせてほしいと伝えるために、顧問の先生の部屋に向かいました。先生は畳の一人部屋で、確か、四畳半とか六畳くらいの狭い部屋だったと思います。靴を脱いで部屋に上がり、机を挟んで正座で向かい合わせに座ると、先生は待ち構えていたかのように「そろそろ来ると思っていたよ」と声をかけてくれました。先生は僕の様子を見て、全部わかっていたんですね。部長を辞めたいという私の話を聴いて、私が頑張りすぎているように見える、自分だけでなんでもやるのではなく2人の副部長にもっと頼った方がいいとアドバイスをくれました。そして、辞めたらダメでも辞めていいでもなく、「もう一回やってみて、それでもダメだったら辞めていいよ。他の人に交代してあげる」とおっしゃいました。もう一回チャンスをくれたわけです。

この夜を機に、2人の副部長と話し合い、部長の役割・副部長の役割をそれぞれ整理して部の運営にあたるようにしました。私は部長と合わせて木管楽器のパートセクション担当なども兼務していたため、特にコンクールの前は演奏などについてどうしても部員に注意をすることが出てきます。そうした際に、あとから注意をされた部員のところに行ってフォローをするという役割を副部長たちにお願いし、変なしこりが後々残らないように意識をしました。結果として、私は辞めずに部長を最後まで続けました。卒業するときは部員みんなと仲良くなって引退することができたので、副部長の助けを借りた3人の連携が上手く機能したのかなと思います。

合宿の夜、顧問の先生からアドバイスをいただいたこと、部長を辞めずに踏みとどまり、もう一度チャレンジしたこと…こうした経験が、自分を人間的に成長させてくれたと感じています。

聴きに来た方が

「この時を忘れない」と感じる演奏を

プロになってコンサートマスターを務めるようになり、現在は楽団員とコミュニケーションを意識的にとるようにしています。プロでも、楽団として演奏を作り上げる上で、もちろんうまくいかないこともたくさんあります。例えば、指揮者と楽団員の向かう方向性がなかなか一致しないときは、直接指揮者に意見を言うのではなく、休憩のときなどに「あそこがなんだかうまく演奏できていないと思うんだけど、どうかな?」と、楽団員に声をかけるようにしています。まずはみんながどう思っているかを聞き、意見をまとめて次の対応にあたることで、より良い改善策を探れるのではと考えています。

楽団の雰囲気が悪かったり、指揮者とギクシャクしたりしていると、音楽の質にも悪い影響が出てきます。演奏者の気持ちはやはり音にも現れるので、冷めた感じの演奏になってしまうんですね。私達はプロとして、来てくれるお客様に喜んでいただくことが一番です。演奏のクオリティをしっかりと保つためにも、自分の演奏だけではなくコンサートマスターとして周囲に気を配るようにしています。

私の役割は、コンサートマスターである自分が強くみんなを引っ張る、というのではなく、指揮者と楽団員の間にたち演奏がうまくいくようにみんなとコミュニケーションを取ること。こうした考え方のもとになっているのは、合宿で一度心が折れた後、顧問の先生からのアドバイスを受けてもう一度チャレンジした、高校生のころの部長の経験なのかもしれないですね。

学生のときも今も、やっていて良かったと感じるのは、演奏を聴いてくださったお客様に良かったと言っていただけたときです。オオサカ・シオンは少し特殊かもしれませんが、お客様からお手紙をいただくこともしばしばあるんです。地域に根差した歴史あるオーケストラならではかもしれません。先日も私宛に、演奏に感動しましたと書かれた手紙を送ってくださったお客様がいらっしゃいました。そうした声を聞くと「やっていてよかったな」と改めて感じます。

これからもお客様に喜んでいただける演奏をたくさん届けられるよう、コンサートマスターとしてみんなと一緒に頑張っていきたいと思います。