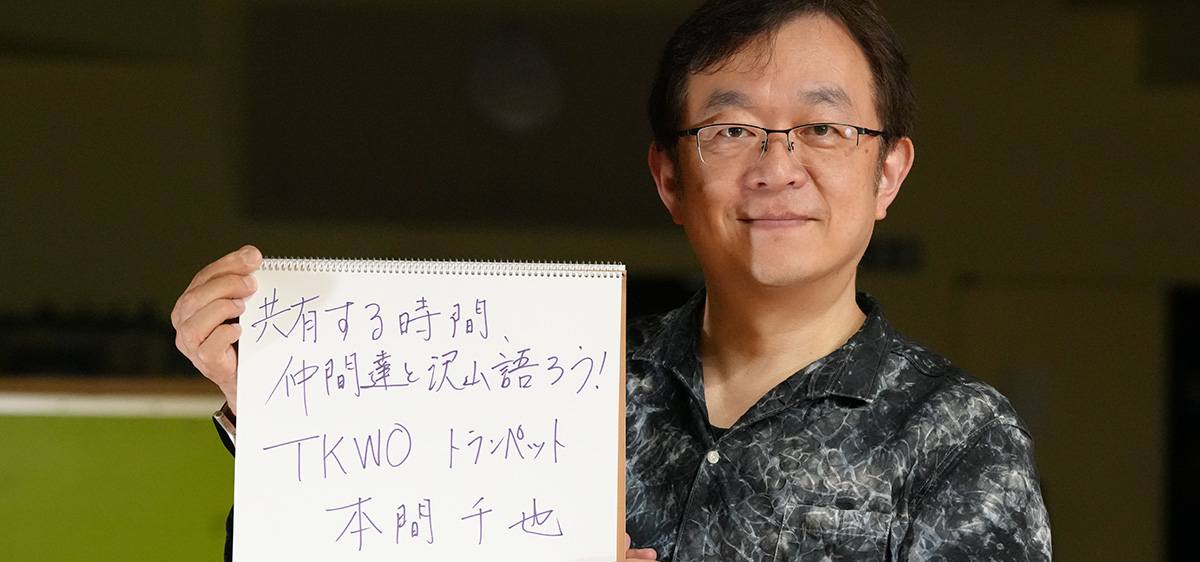

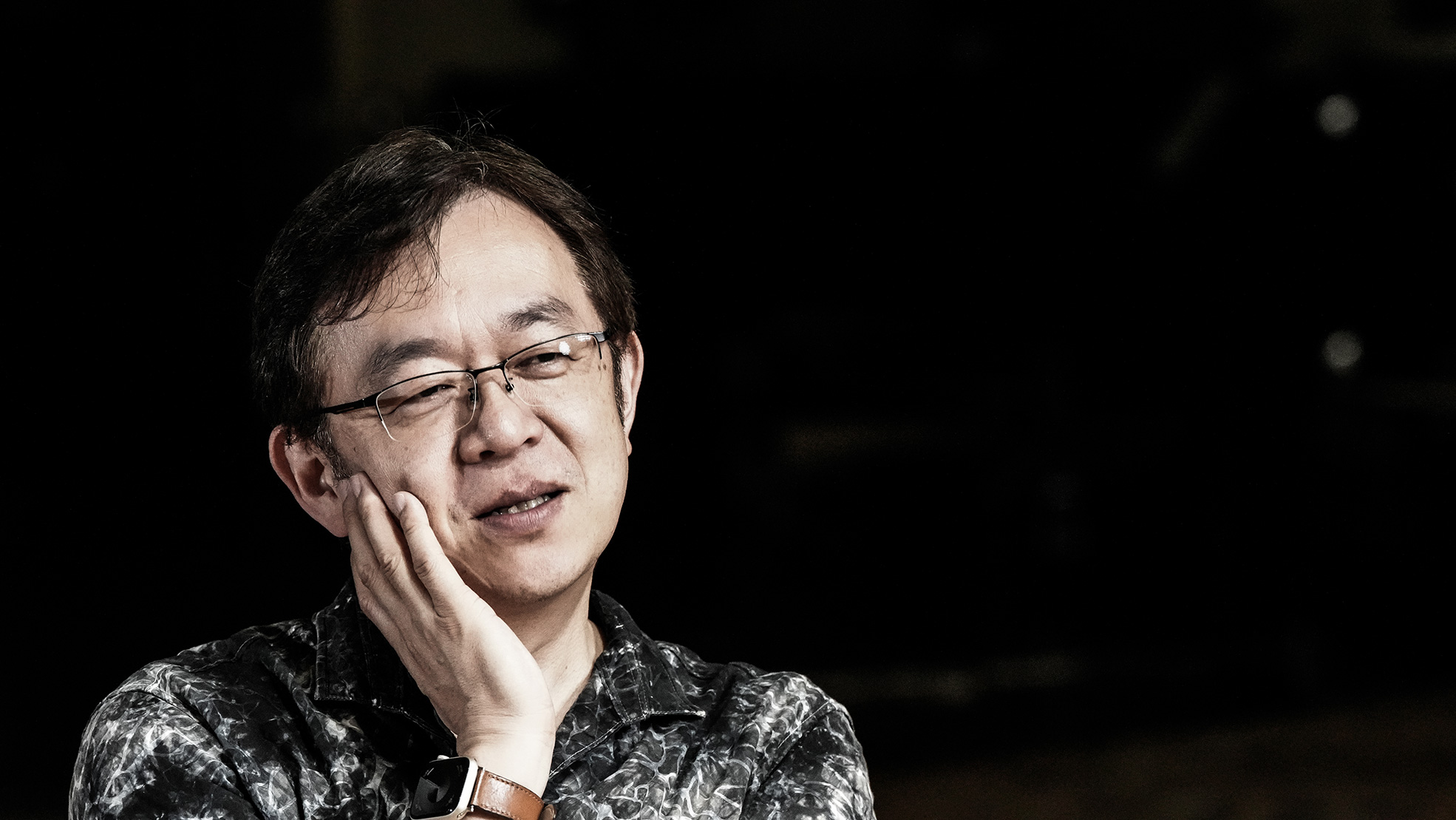

Vol.21 トランペット奏者

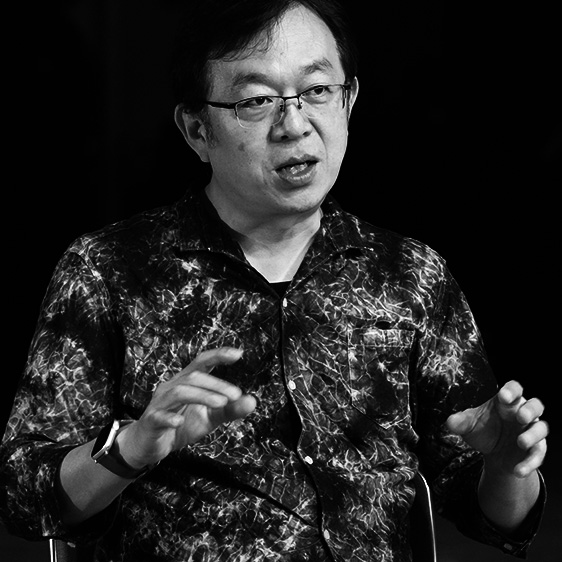

本間 千也(ほんま かずや)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●東京コンセルヴァトアール尚美ディプロマコース卒業

●1988年、日本トランペット協会主催トランペットフェスティヴァルオーディション合格

1992年、尚美コンクール第1位受賞。

1993年、第28回新潟県音楽コンクール県知事賞受賞

1999年、第16回日本管打楽器コンクール第3位受賞

●金管アンサンブルなどの室内楽、オーケストラ客演、ソロ、ミュージカル、映画やTV-CM音楽の録音など、多彩な演奏活動を行っている。

東京ミュージック&メディアアーツ尚美非常勤講師、洗足学園音楽大学非常勤講師。

室内楽を、稲川榮一(Tuba奏者)、佐野日出男(Tuba奏者)の各氏に師事。

最初はバスケ部に入部

紆余曲折を経て吹奏楽部に

僕がトランペットを始めたのは中学1年生のときです。

元々音楽に興味を持っていたわけではなく、中学生になって最初に入った部活は、バスケット部。ところが、ちょっと怖い先輩が多く、入部してすぐに辞めてしまいました。ゴールデンウィークが明けたころ、今度は卓球部に入ったのですが、そちらも素振りばかりやらされて、あまり面白くない。しばらく帰宅部でブラブラしていたら同級生に誘われて、6月に他の部員よりも遅れて吹奏楽部に入部しました。

最初はトロンボーンを担当するはずだったのですが、当時はまだ身体が小さかったので、遠くのポジションに手が届きませんでした。「ちょっときつそうだから、トランペットにしてみようか」と言われて、トランペットを渡されました。トランペットについて何の知識も持っていませんでしたが、先輩から音の出し方を教わって吹いてみたら、真ん中のちょうどいい音が一回で出たんです。才能あるよと周りからおだてられてその気になり、入部してやっているうちにだんだんと面白くなっていきました。

中学時代はどっぷりとトランペットにはまっていました。僕は佐渡島の出身なのですが、中学校の近くにちょっとした小高い丘があり、その上に島の高校がありました。登下校でその丘の脇を通ると、その高校の吹奏楽部が練習している音を聴くことができます。特にトランペットは、校舎の外で遠くに向かってロングトーンを吹いていて、その音が丘の上から聴こえてくるんです。うわーっかっこいい、と感動し、中学生のころから憧れていました。その高校に行って自分も吹奏楽部に入りたいと思うようになり、そのまま島の中にあったその高校に進学しました。

指揮も学生

自分たちで運営していた部活動

高校で入部した吹奏楽部は、いわゆる強豪校ではありませんでした。顧問の先生もいることはいるけれど事務的な役割だけで、音楽の指導をすることはありません。指揮は学生指揮者で、毎年毎年、立候補かあるいは部員の投票で指揮者を選んで、その指揮者になった学生が合奏をまとめていました。コンクールで演奏する曲を選ぶのも自分たちです。全国大会に出た有名な高校が前の年にやった曲などいろいろな音源をみんなで聴いて曲目を決め、学生指揮で出場していました。

今は、吹奏楽部の顧問が指導して指揮をするというスタイルが当たり前になっていますが、僕のいた学校は全てを自分たちで計画して運営する、自主性の高い部活でした。教えてもらうことはできませんでしたが、その分「誰かから指示されてやらされる」という活動ではなかったので、それが結果的に面白かったですね。自分たちで考えて、やりたいことをあれこれ話し合って。学生同士なので、「お前、ここの場所をもっとちゃんと振れよ、それじゃわからないよ」なんて、指揮者に文句を言うこともありました。学生なりにみんな一生懸命に頭をひねってアイディアを出し合って、いい音楽にしようと工夫をしていました。

校舎に施設が新設され

自分たちで合宿を計画

そんな吹奏楽部だったので、合宿も自分たちでスケジュールを組んで実行しました。僕が高校2年生の時に学校の校舎の中に合宿施設みたいなものができて、せっかく新しい施設ができたのだからやってみたいと、3日間の合宿を計画したんです。完成したばかりの新しい施設にみんなで泊まれる、それだけでもすごくワクワクしたことを覚えています。

いわゆるセミナーハウスのような施設で、中には厨房があり、施設の職員の方が朝、昼、夜と食事も作ってくれました。確か、初日のお昼ごろに集まって午後から練習、夕ご飯の後も合奏をして、大体夜の9時10時ぐらいまで練習をしていました。合宿をしたのは7月終わりぐらいで、8月上旬の吹奏楽コンクールに向けた合宿だったのですが、音楽的にスキルがどうこうというよりも、先輩と後輩が喧嘩したり、夜中にみんなであれこれ話し込んで次の日に寝不足で朝を迎えたり、そうした些細なことの方が記憶に残っていますね。自分たちで計画して合宿ができたこと、30人くらいの部員みんなで寝泊まりしたこと、それだけで十分楽しかったです。

一つの部屋に集まって録音を聴いた夜

同じ時間・同じ空間を共有した合宿の思い出

特に合宿で思い出に残っているのは、昼間の練習で合奏した音を録音して、夜中に集まってその録音を聴いたことです。一つの部屋に先輩も後輩もみんなで集まって、自分たちの演奏を聞きながら、ここはテンポが速くなっているとか、ここはこの楽器の音をもっと強くとか、ああしようこうしようと客観的に意見を出し合うんです。修正点を言い合うだけではなく、良い演奏があったらみんなでおーっと歓声をあげて手を叩いて褒め合ったり。それがすごく良い経験だったなと思います。

普段の練習でも、それぞれの家で自分の録音を聴くことができますが、そうではなく、みんなで同じ時間、同じ場所でその時間を共有するということが、ある意味、特別な何かがありました。そのことによって次の日の練習で前日に話し合ったことが自然とできるようになっていき、そして、その時を共に過ごしたことで気持ちが揃い、同じ方向を向いて演奏することができるようになった気がします。

僕の高校はお伝えしたように、全国大会を目指すような吹奏楽部ではありませんでしたが、コンクールの結果よりも、みんなで時間を共有して音楽を作る、そのことが本当に、心から楽しかったですね。

佐渡島以外の奏者に初めて出会い

受けた「洗礼」

音楽の道にすすもうと考えたのは、高校3年生のときです。ずっと新潟県内の公立大学を目指していたのですが、部活が楽しくて高校3年生の夏になっても合宿やコンクールの練習に夢中になり、ほとんど勉強ができていませんでした。9月になって大学の入試の模試を受けたら、全くボーダーラインにも届いておらず、これはちょっと難しいなと。

他の道を探そうと学校の中の進路指導室でいろいろな学校のパンフレットを見て、音楽大学という道もあると思い、進路を変更することにしました。とはいえ、それまで音大に向けた準備は全くしていません。音大の一般入試に必要なピアノもソルフェージュもそれから身に付けるのは難しいと思い、推薦入試で受験できる都内の学校を選んでそこに進学することになりました。

進学先が決まった高校3年の冬ごろ、推薦入試で早く受験が終わり、部活動も引退して時間があったため、日本トランペット協会という団体が主催しているアマチュアのオーディションにチャレンジしてみることにしました。

そのコンクールには小・中・高校生部門、大学生部門、一般部門があって、録音した音源を送って応募をする形式です。引退した吹奏楽部の部室に一人で行って、伴奏もなく自分の演奏を録音して、送りました。

結果は、見事合格でした。どれだけ応募があったかわかりませんが、全国の中で高校生で合格したのはたった二人、そのうちの一人が僕でした。ものすごく驚いて、「もしかしたら、トランペットでいけるんじゃないかな?」と気持ちが浮き立ったことを覚えています。

年が明けた3月、東京・目白にある学習院のホールで表彰式がありました。そこでは合格者が演奏をすることになっていて、新調したスーツを着て佐渡島から母と一緒に出席しました。

佐渡島以外のいろいろなトランペット奏者に出会ったのは、その時が初めてです。小学生から大人まで、いろいろな合格者が同じ楽屋で練習していました。どの奏者もすごく上手で、僕はなんだか恥ずかしくて、隅っこでドーソードーソード…とリップスラーの練習をしていました。すると、横にいた小学生が、僕の倍くらいのテンポで全く同じものを吹いてきました。そんな洗礼を受けた、東京での演奏会でした。

プロとして改めて振り返る

合宿で過ごした時間

進学して東京に出て来てからは、周りの同級生にもうまい人がいて、一緒に練習して学んだり、その人が賞をとったら悔しいな、もっと頑張ろうと奮起したり。少しずつコンクールやオーディションで良い成績を残せるようになっていきました。最初のうちはプロになろうとは思っていなかったのですが、だんだんとトランペットの道に進むことが形になっていった感じです。

今、プロとして楽団で演奏活動をしていますが、指示されたことをやるのではなく、もっとよくするにはどうしたら良いか、自分たちで一生懸命に考え音楽を作っていた高校時代の経験は、今も自分の中に生きていると思います。

現在もたまに演奏ツアーなどで楽団のメンバーと数日間を共に過ごすことがありますが、それでも、学生のころのようにみんなで同じ部屋に夜中に集まり音を聴くようなことはありません。演奏ツアーも合宿のようにその期間はずっと一緒にいるので、あのときの合宿のように、ああしようこうしようと話し合ったら、楽しいかもしれないですね。

みんな大人なので、泊まる宿も一人部屋で、夜もプライベートの時間で外に飲みに行くなどそれぞれの時間を過ごしています。大部屋に泊まって、みんなで議論して…あの貴重な時間を持てるのは、学生時代の特権なのかもしれません。

トランペット一人が変われば楽団の色が変わる

私が感じるトランペットの魅力は、いろいろな音を出せるところです。強く大きな音も、柔らかい静かな音も出せる。吹奏楽にはいろいろな楽器がありますが、中でもトランペットは、ダイナミクスの幅、音色の幅、表現の幅が広い楽器だと思います。

そして、楽団を引っ張る、みんなが聴いて集まるような音を出す、そうしたことが出来るのもトランペットのすごいところです。ただし、それは楽しさでもあり怖さでもあります。トランペットが外れたりずれたりすると目立ちますし、タイミング、バランス、音量、いろいろなニュアンスや表現においてすごく責任が大きいポジションです。トランペット一人が変われば楽団の色もパッと変わります。自分も他の楽団を聴いてそれをすごく感じます。今、佼成ウインドでトランペットを吹いていても、失敗したときは落ち込みますし、緊張する本番が続くと、考えこんでしまって眠れないこともあります。それでも、お客さんや周りの奏者から素晴らしかったと認めてもらうことができたときは、やっぱりすごく嬉しいですし、やりがいを感じますね。

自分が真剣に向き合った演奏を、みんながどう思ってくれたのか、やはり気にしてしまうんです。聴いた人に喜んでほしい、それが結局モチベーションにもなっているのだと思います。