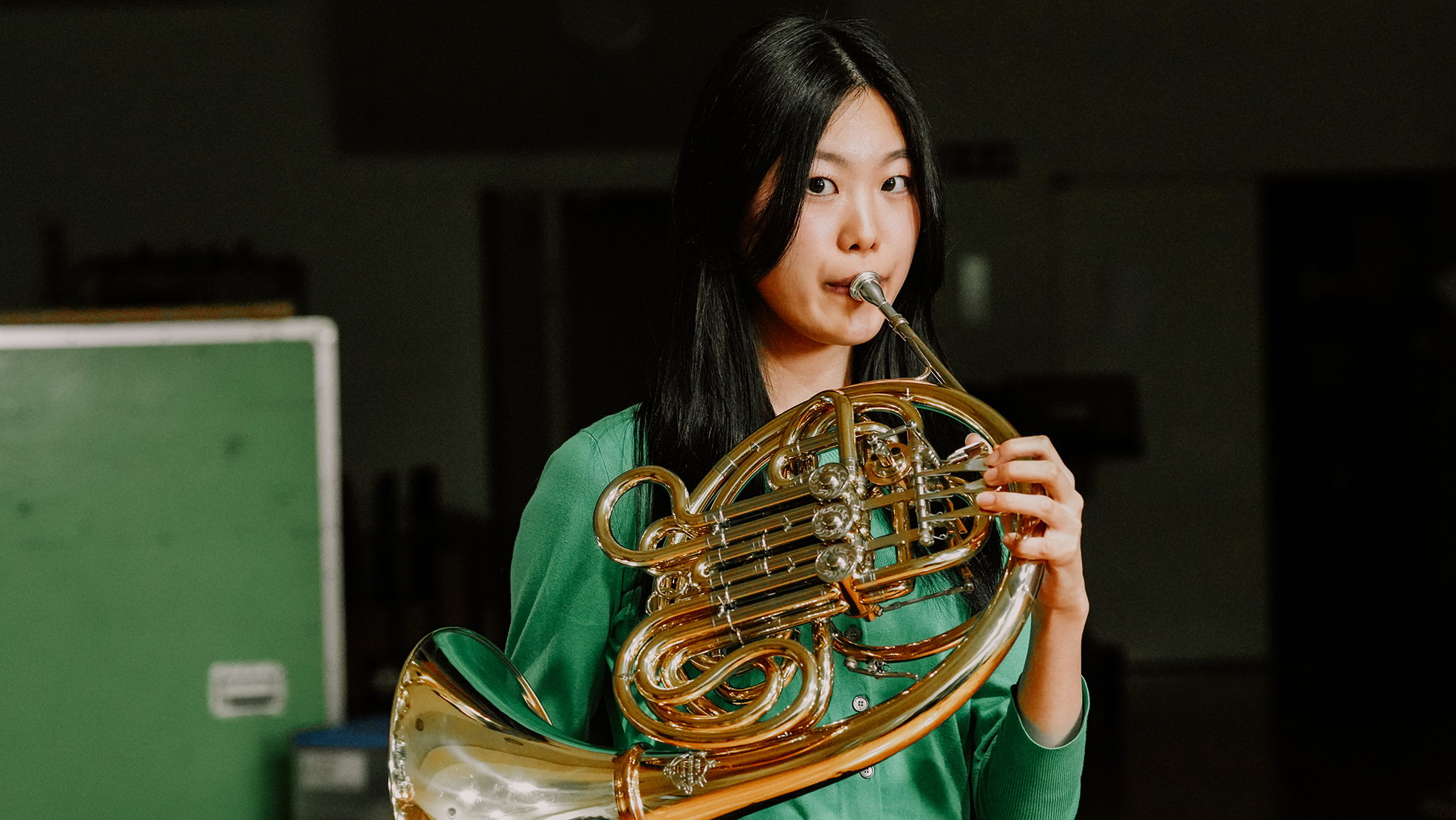

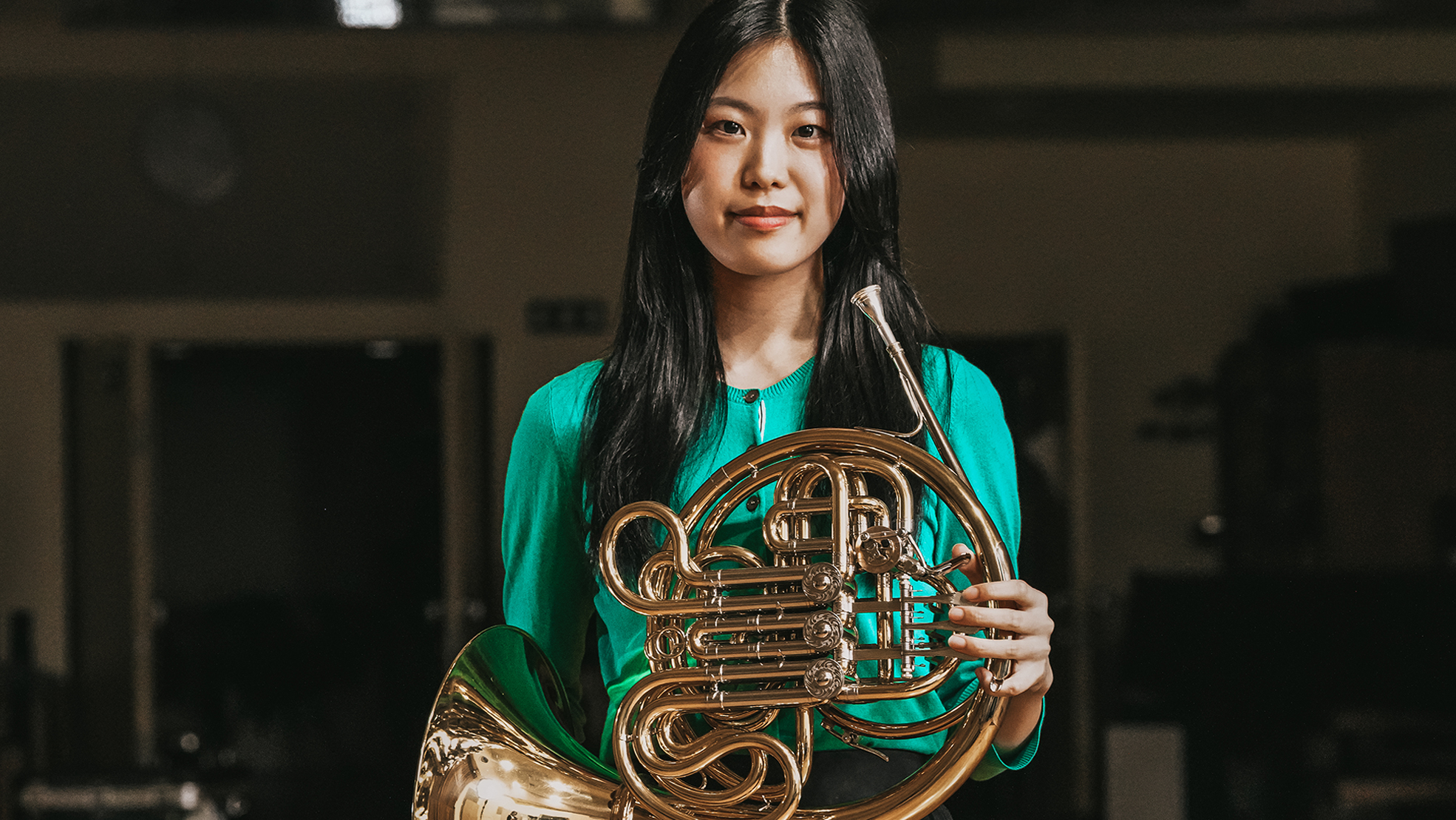

Vol.22 ホルン奏者

小山 千鶴(こやま ちづる)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●東京藝術大学卒業

小学生のときにホルンに出会い

音楽の道へ

両親が音楽好きで、幼稚園のときからピアノを習い始めたこともあり、小さなころからもともと音楽に興味を持っていました。

ホルンに出会ったのは小学4年生のとき。学校の吹奏楽クラブに入部したことがきっかけです。当時私は歯の矯正をしていたため、リードの楽器は痛くて吹くことができず、ホルンを担当することになりました。ホルンについての知識が全くなかったためどんな楽器なのかわからず、「とりあえず言われたので練習しよう」、という感じでした。

最初は音が出ませんでしたが、吹いているうちに音が出るようになって、練習して楽譜通りに演奏できるようになって…遊びの延長のような感覚でしたが、どんどん自分が成長していくのが楽しかったですね。

小学6年生のときに、中学生になっても続けるという約束で親にホルンを買ってもらい、中学に進学後も約束通り吹奏楽部に入りました。

中学の吹奏楽部でも同じくホルンを担当し、部活以外に個人レッスンも受けるようになり、毎日ホルンを練習をしていました。音楽の道に進むことを意識し始めたのは、中学校2年生の終わりのころです。どんな高校に進もうか考えていた時に、ホルンの個人レッスンを受けていた先生から音楽高校をすすめられました。音楽高校に入ると、ほとんどの人がそのまま大学も音大に進学します。最終的に音楽高校に行くことを決めたときに、将来は音楽で生きていこうと考え始めました。

コロナ禍が直撃

同級生と会うことすらできない大学生活

高校は音大の附属の学校で、各学年1クラスしかない小さな学校でした。吹奏楽部もなく、みんな放課後は専攻の楽器の練習をし、隣にある大学の先生からレッスンを受けるなどしていました。

私もホルンを毎日練習し、無事に附属の大学に進学しました。その時にやってきたのが、新型コロナウイルスです。私が大学に入学したのは2020年の4月。初めての緊急事態宣言が出た月でした。入学後も半年ぐらいは通学すらできず、レッスンもリモート。大学に行くことができたのは実技試験のときだけでした。

もちろん、同級生に会って楽しくおしゃべりする、などもできません。私と同じホルンを専攻している同級生は4人いたのですが、初めて顔を見たのはオンラインで、画面上で「はじめまして」と挨拶をしました。実技試験の時にやっと直接会うことができましたが、試験が終わったらすぐに構内から出るよう言われていたため、その時も会話らしい会話はしていません。

中止になっていた門下合宿が復活

まさに「一大イベント」

そんなスタートを切った大学生活でしたが、3年生になった年、私にとって初めての門下合宿がありました。私が入学する前までは毎年実施していたらしいのですが、コロナのため大学1、2年生のときは、中止になっていました。

合宿は二泊三日で、大学でホルンを専攻している全ての学生が参加します。長野県にある、演奏ができるホールが併設されているロッジのようなところに行き、そこに先生と一緒にみんなで寝泊まりしました。

今年は合宿がある…それを知ったときは、本当に嬉しかったですね。最初は会うことすらできず、その後もなかなか大勢で集まったり一緒に遊んだりできない学生生活を送っていました。そんな私達が同級生や同じ学校の仲間と初めて一緒に一つ屋根の下で二泊三日をともに過ごす。まさに「一大イベント」でした。

その合宿では最終日に演奏会があったので、日中はその演奏会に向けてグループに分かれて練習をします。先生のレッスンもグループごとに受けて、演奏を作り上げていきました。普段、大勢の人の時間を合わせるのはなかなか簡単ではありませんが、合宿だと長時間一緒に練習をして、気になったことを翌日に持ち越さず、その場で話し合って修正していくことが可能です。また、コミュニケーションがとりやすいため、周りからアドバイスをたくさんもらい、とても充実した練習をすることができました。

最初で最後の合宿

一つひとつが忘れられない貴重な時間に

ホルンの練習以外にも、いろいろな経験をしました。夜はご飯を食べて、3年生だったのでお酒も飲みました。学校のみんなとも先生とも、お酒を一緒に飲むのは初めてです。「大勢でお酒を飲むってこんな感じなんだ」と、なんだか不思議で、みんなとそうした時間を持てることがありがたかったですね。特に記憶に残っているのは、夜にやった花火です。打ち上げ花火、手持ち花火、いろいろな種類の花火があり、場所も時間も気にせずに先生も学生も一緒になってわいわいと楽しみました。

就寝時間の後も、遅い時間までずっと話しをしていました。音楽のことだけではなく、好きな映画の話、趣味の話など、本当に他愛のないおしゃべりです。時間の拘束なく一緒にいることができて、疲れたら一つ屋根の下で眠ることができる。あの合宿で、一気にみんなの関係が深まったと思います。

最終日の演奏会は、チラシをまいたりSNSで宣伝したりして、大勢の地元の方たちが演奏を聴きに来てくれました。カルテットやグループ奏の後、最後の全体合奏で長野県歌の「信濃の国」を演奏しました。「長野県民は全員歌える」と言われるほど地元に根付いている曲で、会場の皆さんが演奏に合わせて歌ってくださいました。

あの二泊三日は、私にとって学生時代に経験できた、最初で最後の合宿です。みんなで寝泊まりし、仲間と一緒に過ごす。当時の私にとって一つひとつが本当に楽しくて、忘れられない貴重な時間でした。ただ、夜中ずっと起きていて、朝は早くから練習をしていたため、帰るころには疲れて「早くぐっすりと眠りたい」とも思いました(笑)。

聴きに来た方が

「この時を忘れない」と感じる演奏を

ホルンはずっと大好きでしたが、高校生、大学生と成長するにつれて、だんだんとホルンの「難しさ」を感じるようにもなりました。音楽をしっかり学ぶようになり、子どものころは気が付かなかった音程、音色、いろいろなことが簡単ではないのだと知り、「ああ、ホルンはなんて難しい楽器なんだ」と思うことが増えました。

それでも、ホルン自体を辞めたいとおもったことはありません。難しさの中で、どうやったら理想の音楽に近づけるか、それをずっと考えていたと思います。今は佼成ウインドに入団し、やっと将来も演奏できる環境になりました。

ホルンの魅力は、木管のアンサンブルにも金管のアンサンブルにも入れるようないろいろな音ができるところ。音の幅が広いところが、演奏していて楽しいところです。将来は、聴いている方たちに「聴きに来てよかった」と思っていただける演奏ができるようになりたいと思います。みなさんの貴重な時間をいただく中で、わざわざ時間を使って来る価値があったと感じていただけるような演奏です。そのためには、自分の演奏の中に何か忘れられないものを作りたい。音色でも、メロディでも、何か一つ「この時を忘れない」と思っていただけるような瞬間を与えられる…そんな演奏をしていきたいと思います。