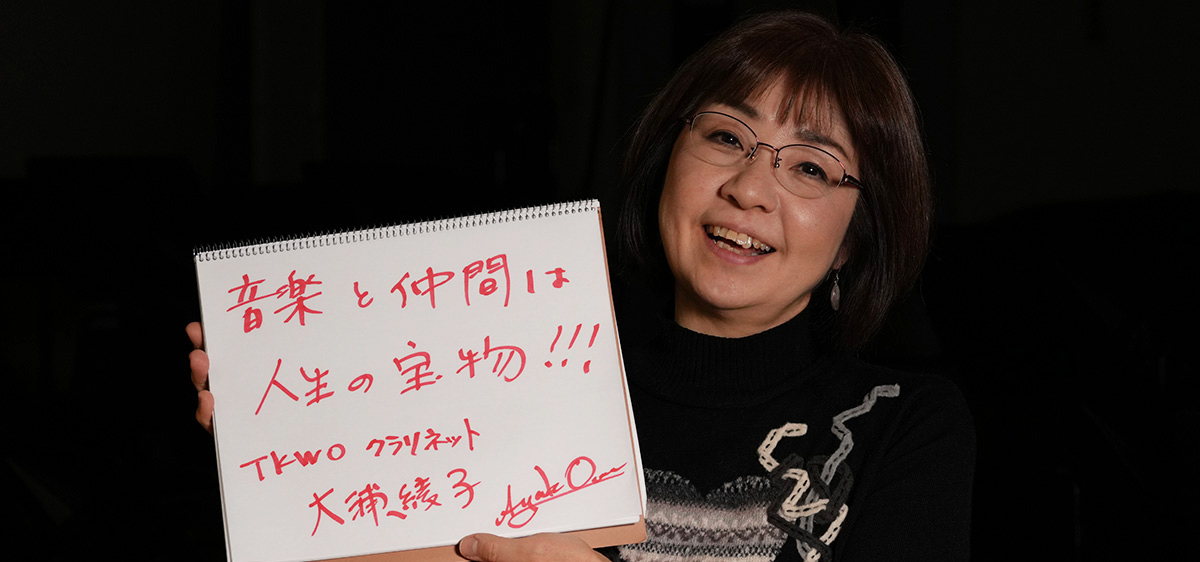

Vol.15 クラリネット奏者

大浦 綾子(おおうら あやこ)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●東京芸術大学大学院、パリ12区コンセルヴァトワール

●第55回日本音楽コンクール入選

●第63回日本音楽コンクール入選

●第6回日本管打楽器コンクール第2位入賞

●第9回日本管打楽器コンクール第3位入賞

●洗足学園音楽大学客員教授

テニス部か、吹奏楽部か…

迷った末に始めた部活動

私がクラリネットを始めたのは、中学1年生のときです。小学校の同級生のお姉さんが中学校の吹奏楽部でクラリネットをやっていて、家に遊びに行くとそのお姉さんから「綾子ちゃん、中学生になったら絶対に吹奏楽部に入ってクラリネットをやってね」と勧誘されていました。クラリネットは人数が必要なので、そのお姉さんはいつも必死になって私を吹奏楽部に誘ってくれました。

実を言うと、私は本当はテニス部に入りたかったんです。当時人気だったテニス漫画を見て、登場人物が履いているスコートに憧れていました。テニス部か吹奏楽部か、どちらにしようかなと迷いつつ、入学後、吹奏楽部による新入生歓迎コンサートがあり、聴きに行ってみました。音楽室に到着して、小さなドアの間から中の様子を伺うと、ちょうど部員の先輩たちの姿が見えました。その中に1人、ものすごくかっこいい先輩がいて、それが決め手となり、最終的に吹奏楽部に入りました(笑)。

入部後、楽器を選択する際に、クラリネットの先輩たちからマウスピースを渡され、「とにかく何でもいいから吹いてみて」と言われました。恐る恐るくわえて吹いてみると、「ピー」と小さな音が出たんです。もしかしたら、簡単に音が出るような薄いリードをつけていたのかなと今は思うのですが、その時の私には、そんなことはわかりません。先輩たちから「最初から音が出る人はなかなかいない」「天才だ」なんて褒められて、自分でもクラリネットは自分にあっているのかもしれない、とその気になり、クラリネットを選びました。

クラリネットにのめり込み

中学3年生で「クラリネット奏者になる」と決心

幸運なことに、始めてすぐに親がクラリネットを購入してくれました。町の楽器屋さんで買った一番安いクラリネットでしたが、それでも自分の楽器を持つことができて、すごく嬉しかったことを覚えています。自分だけのクラリネットを手にしたことで、練習もたくさんするようになりました。

クラリネットに出会う前は、リトミックやピアノを習っていて、もともと音楽自体は好きでした。でも、私はピアノがなかなか好きになれず、週に1回先生が来る日の前日に母に怒られて泣きながら練習するような状態で、なかなか上達しませんでした。それがクラリネットの場合は、練習すればするほど「できなかったことができるようになる」という実感を持つことができました。音が出るようになる、曲が吹けるようになる、そうした一つ一つがとても楽しくて、どんどんのめりこんでいきました。クラリネットがあっていたのかもしれないですね。

中学3年生の夏になると、受験のために部活は引退となるのですが、引退後、クラリネットを吹くことがやめられませんでした。もちろん高校生になっても吹奏楽部に入ろうと思っていましたが、それまでの数カ月間でさえ我慢ができない。クラリネットに触れない、吹けないという日々が耐えられませんでした。これはもう、音楽の道に行くしかないと思い、市内にあった音楽科のある高校に進学したいと考えるようになりました。中学3年生のときに、将来は音楽家、それもクラリネット奏者になると決心していたんです。

でも、私の親は大反対。賛成してくれた大人は部活の顧問の先生だけでした。どうしても行きたい、クラリネットをやりたいと必死になって親を説得する毎日です。最終的には、あなたが本当にやりたいんだったら応援すると言って、音楽科への進学を認めてくれました。自分で決めて、反対されながらも必死に説得して進んだ道なので、今でも弱音を吐けない、簡単にやめられないという気持ちがありますね。

吹奏楽部の強豪校に進学

大好きな先生に褒められたい一心で練習も熱心に

進学したのは男女共学のマンモス校で、1学年に13クラスくらいいる中に1クラスだけ音楽科がありました。私はその音楽科の3期生です。音楽科の管楽器の生徒は吹奏楽部に入るのが当たり前になっていて、私も迷いなく入部しました。その吹奏楽部は、全国大会に何度も出場している、いわゆる強豪校。練習もすごく熱心でした。

顧問は、真面目で素敵な男性の先生でした。私が入部するもっと前はかなり怖かったという話を聞いたことがありますが、私がいた当時は怖いという雰囲気はなく、私はその先生が大好きでした。クラリネットが専門の音楽科の教師でもあるので、普段の授業でも私が指導を受けるのはその先生です。私は先生に褒められたい一心で、一生懸命に練習をしていました(笑)。

1年生のときだったでしょうか。レッスンで音階練習をしていたときに、高い音をどうしても出すことができず、私はそれが悔しくて悔しくて、思わず泣いてしまったことがあるんです。それを見た先生は一言、「その涙は、できたときのためにとっておけ」と。あの時の先生の言葉は、今でも忘れられません。そんな、ダンディーな先生でした。

教室に布団を敷いて寝泊まりした合宿

今でも思い出す「生ぬるい麦茶」

夏休みには合宿もありました。その吹奏楽部の合宿は、どこかの施設に行くのではなく、学校で寝泊まりするんです。普段勉強している黒板がある教室で、机をだーっと後ろに寄せて、皆で新聞紙を一面に敷きつめ、その上に業者から借りた布団を敷いて寝ていました。食事も学食です。合宿の間だけ学食を開けてもらい、70人くらいの部員が並んでみんなで一斉に「いただきます」と言って食べていました。

お風呂は近くにある銭湯まで歩いて行って、みんなで一緒に入りました。学校と銭湯の間にスーパーがあり、そこに寄り道をして、アイスキャンディを買って食べながら帰るというのがお決まりコースでしたね。

合宿といって私が一番に思い出すのは、「生ぬるい麦茶」。冷たい麦茶ではなく、ぬるい麦茶です。昔よくあった大きなアルミのやかんで全員分の麦茶を沸かして、それを飲みたい人が自由に飲む形式でした。自然とだんだん冷めていくのですが、氷で冷やすわけではないので、冷めても生ぬるくておいしくはありません。それでも夏なので汗をかくし、のども乾いているし、ガブガブと飲んでしまうんです。今思うと、冷たい麦茶を一気に飲んで合宿中にお腹を壊さないようにという、顧問の配慮だったかもしれないですね。夏休みの合宿、と聞くと、あの夏のぬるい麦茶の味が懐かしくよみがえってきます。

合宿はOBと一緒に練習できる貴重な機会

もちろん合宿なので、練習も朝から晩まで一生懸命にしていました。私は香川県の出身なのですが、香川県では毎年8月の頭に県大会があり、そこで選ばれた学校が、8月の終わりにある四国大会に出場します。この四国大会は、全国大会への出場可否が決まる大事な大会です。つまり、県大会から次の四国大会までの8月という期間は、吹奏楽部にとって非常に重要な時間です。それにも関わらず、私が通っていた学校では、そのちょうど真ん中のお盆の時期に定期演奏会を開いていました。定期演奏会では、コンクール以外の曲もたくさん演奏します。必然的に、合宿は定期演奏会のための曲を仕上げる場になっていました。

OBの中には、卒業後プロアマ問わず音楽を続けている先輩たちがたくさんいます。定期演奏会はそのOBたちと現役生が一緒に演奏するステージがあり、合同で大曲を演奏するのが一つの見せ場でもありました。お盆はOBの多くが帰省しているので、定期演奏会の開催時期をそれに合わせていたんですね。卒業してから知ったのですが、東京など他の地域では、定期演奏会を春に開催する学校が多いそうです。コンクールで勝ち抜くことを考えると、その方が良いかもしれません。でも、香川県のように県外に出てしまう人が多い地域、そしてOBとの交流を大事にしている学校ならではの、お盆時期の定期演奏会だったのかもしれません。

こうした日程から、合宿はOBが大勢来て指導をしてくれて、そして一緒に練習ができる貴重な機会となりました。OB以外にも保護者が差し入れを持って来てくれたり、いろいろな人が顔を出してくれて賑やかでしたね。

緊張と興奮

ステージの上で感じたスポットライト

定期演奏会では、1年生がメインとなるステージもありました。部員の人数が多いため、1年生はコンクールになかなか出ることができません。コンクールに出られない生徒にもステージを経験させようという部の方針でした。いつも先輩たちの素晴らしい演奏を聴いて、すごいなあと憧れている1年生が、このときばかりは自分たちがメインとなって演奏をしなければなりません。しかもそのステージは、定期演奏会の一番最初の演目です。自分が1年生としてそのステージに立った時は、ものすごく緊張しました。

なんの曲を吹いたか、上手く演奏できたのかどうか、記憶が定かではないのですが、あの時、ステージの上から見た光景だけは強烈に覚えています。舞台にみんなで並び、緞帳が上がったときに目にしたお客様たち、明るく舞台を照らすスポットライト…そうしたシーンの一つ一つが、緊張、ワクワク感、興奮が入り混じった感情とともに、今も脳裏に焼き付いています。あの感情を味わいたいという思いが今も続いていて、プロとして活動する原動力の一つになっているような気がします。

吹奏楽部で得た経験の一つ一つが

今に生きる大切な宝物

いろいろな合宿の思い出を改めて振り返ると、やはり「楽しかった」、という気持ちが強いですね。確かに一生懸命に練習をするのですが、テクニックがどうのこうのというよりは、仲間との絆を深める、一つの目標に向かってみんなで士気を高める、ということの方が大事だった気がします。みんなで同じものを食べて、お風呂に入って、一緒に寝て…一つ一つの出来事が、今でも自分の中に大切な思い出として残っています。

大変なこともありましたが、合宿で演奏会に向けて一生懸命に練習をしたこと、合宿以外にもコンクールで祈るような気持ちですごしたこと…部活動を通じて得たあのときの経験は、今でも自分の中に生きています。10代の多感な時期に音楽という一つのものに打ち込むことができて、本当に良かった。今になってそう思います。

今は、音楽の道を志していても、音大受験に向けた自分の練習を優先するために、部活動に入らない、もしくは入っても辞めてしまう生徒が増えていると聞きます。もちろん、考え方は人それぞれですし強制はできませんが、そうした結果、希望する大学に進学できたとしても、素敵な宝物を得る機会を失っているのではないかなと、少し残念に思います。

あの時期を一緒に過ごして、合宿で枕を並べて寝泊まりした部員たちとは、今でも連絡を取り合って、地元に帰省したら顔を合わせています。みんなおじさんおばさんになっていますが、合宿であの子があの子に告白したよね、なんて思い出話をするのも楽しいですね。生涯を通じてお付き合いができる、大切な仲間たちです。

クラリネットを始めてから今日まで、大変なこともたくさんありましたが、やめたいと思ったことは一度もありません。私にとって、クラリネットの一番の魅力は、その音色。クラリネットは他の木管楽器と違い、ビブラートをかけずに吹くことが多いですが、ある意味、ビブラートをかけなくても人を魅了できる音を持っていると言えるのかもしれません。クラリネットならではの朴訥な、温かい木の響きが私は大好きです。今後に向けた展望としては、あれこれ新しいことをやりたいというよりも、いつまでも元気で、ずっとずっと大好きなクラリネットを吹き続けたい、そう願っています。

新聞紙の上に敷き詰めた布団、生ぬるい麦茶、ステージで浴びたスポットライト…

青春時代を過ごした吹奏楽部での記憶が、まるで五感の全てに残っているかのような、生き生きとした語り口が印象的だ。

クラリネットを愛し、仲間を愛し、そしてこれからもたくさんの宝物を見つけながら、クラリネットをずっとずっと吹き続けていることだろう。