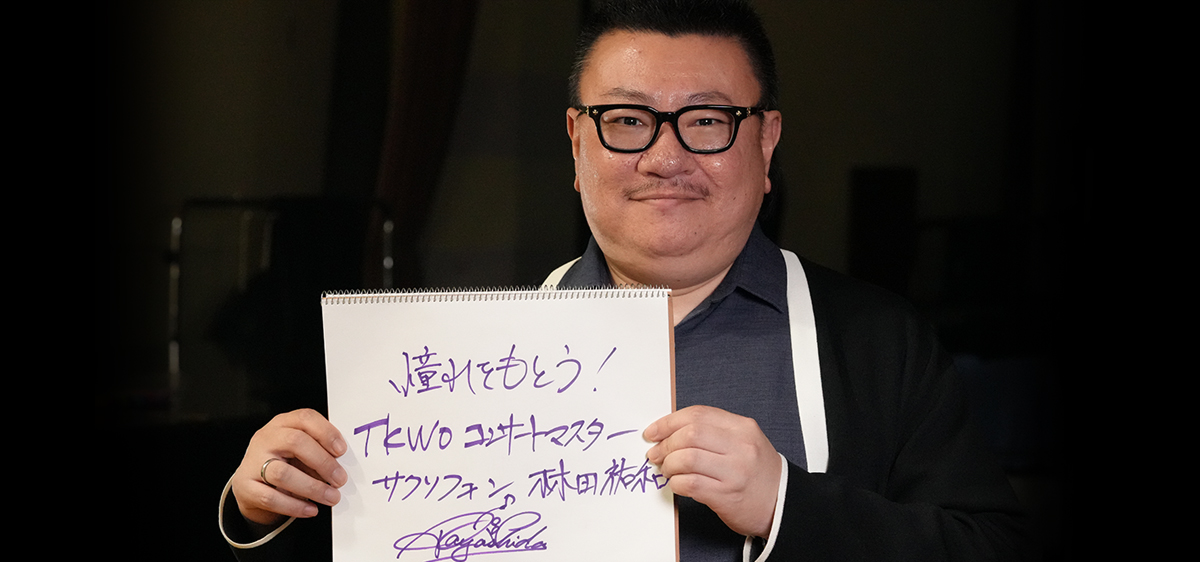

Vol.16 コンサートマスター・サクソフォン奏者

林田 祐和(はやしだ ひろかず)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●東京藝術大学卒業、同大学院修了。

●武蔵野音楽大学、昭和音楽大学、洗足学園音楽大学、各非常勤講師。

サクソフォンを田中靖人、須川展也、冨岡和男の各師に師事。室内楽を中村圴一氏に師事。第22回日本管打楽器コンクール第1位。

「クローバー・サクソフォン・クヮルテット」ソプラノサクソフォン奏者としてキングレコードより「CLOVER」「ゴルトベルク変奏曲」「Precious」(レコード芸術特選盤、音楽の友推薦盤、読売新聞特選盤)をリリース。「清水靖晃&サキソフォネッツ」メンバー。

サックスに惹かれた理由は

なんといっても「カッコよさ」

私が音楽を始めたのは、5歳のときです。両親の同級生がピアノ教室を開校することになり、親が5歳の私をその教室に連れて行ってくれました。そこでピアノを習い始めたことが、私が音楽の道にすすむ最初のきっかけです。

中学校に進学し、部活動でも好きな音楽をやりたいと考え吹奏楽部に入部しました。私が通っていた中学では、新入部員が一通り全ての楽器を最初に体験します。自分がやりたい楽器を第一希望、第二希望、第三希望と書いて提出し、そしてその希望を考慮して顧問の先生が担当楽器を決めていました。

私が希望したのは、サクソフォン。サックスに惹かれた一番の理由は、「カッコよさ」です。何と言ってもその形、見た目がカッコいい。もう第二希望も第三希望もなく、サックスとしか書きませんでした。それ以来、ずっとサックスを吹き続けています。

プロの奏者が参加してくれた

中学時代の合宿

中学で入部したその吹奏楽部はとても熱心な部で、コンクールでも良い成績を収めていました。中学校時代はみっちりと練習し、部活漬けの3年間でした。

その吹奏楽部では、合宿にも行っていました。確か、合宿ができる施設に二泊ほどして、体育館のような場所で合奏をしていたと思います。中学生なので、生徒だけではなく親も参加する合宿で、夜は大人たちが隣で宴会をしていました。

最も印象に残っているのは、2年生のときの合宿です。顧問の先生の大学時代の先輩に、当時佼成ウインドオーケストラの楽団員だったトランペット奏者・林和雄さんがいて、一緒に合宿に参加して指導をしてくれたんです。

佼成ウインドは、全日本吹奏楽コンクール課題曲の参考演奏をしていて、僕たちの部もそのビデオを見て演奏を聞き、練習をしていました。僕らからしたら、林さんはテレビの画面の中で演奏をしている人。まるで芸能人に会うような感覚です。夕食の後に、林さんが「夜空のトランペット」を吹いてくれて、本当にカッコよかった。今でも忘れられません。

プロの奏者にも「演奏していない時」がある

林さんと話をしていろいろと聞いてみたいけれど、中学2年生の僕は緊張してしまい、気軽に声なんてかけられません。挨拶をして、「憧れています」と伝えるのが精一杯でした。パート練習で、林さんから直接指導を受けているトランペット担当の部員たちを見て、そのときばかりは、トランペット担当になりたいと思いましたね。

合宿では、プロの奏者の「演奏していない時」の様子も間近で見ることができました。それまでは舞台に上がって演奏している姿しか見たことがありませんでしたが、当然ながら、林さんはご飯も食べるし、お風呂にも入ります。タキシードや燕尾服ではなく普段着で、夜にお酒を飲んでリラックスしている林さんを見て、最初はびっくりしました。改めて考えると当たり前ですが、プロの奏者も僕たちと同じく演奏していない時間は普段の生活があり、その上に演奏があるんだと実感しました。

コロナ禍以前は、自分が指導する側として高校などの合宿に参加することもありました。自分が中学生のときに経験したことの影響なのか、合宿に呼んでもらったときは、練習以外の時間もできるだけ生徒たちと一緒に過ごして、コミュニケーションを取るように心がけていました。

中学生だった僕が林さんからいろいろなことを感じ取ったように、何か少しでもプラスになるものを伝えることができたら…そんな気持ちで、自分の音楽に対する考え方、普段の生活の様子など、いろいろなことを話しています。普段のレッスンだと、なかなかそうしたことに時間を割くのは難しいので、合宿ならではの触れ合いを大切にしています。

憧れの佼成ウインドオーケストラに

オーディションで合格

音楽の道に進むことに、迷いはありませんでした。大学院を卒業してしばらくはフリーとして活動し、2013年に佼成ウインドオーケストラに入団しました。実は、プロになりたいと思った最初のきっかけは、佼成ウインドの演奏会なんです。中学生のときに地元宮崎で開かれた演奏会に行き、その演奏する姿のカッコ良さに憧れを抱きました。「自分もあの中の一員として演奏したい」と思ったことが、プロの道を志す大きな動機になっています。

佼成ウインドに入る際は、オーディションを受けました。佼成ウインドのオーディションは、毎年開催されるわけではありません。当時のコンサートマスターの方の退団に伴い、何年ぶりかはわかりませんが、本当に久しぶりに団員の募集があり、タイミング良く入団することができました。

合格が決まったときは、なんだか実感がありませんでした。当時の僕にとって佼成ウインドは、自分がこの道に進むきっかけとなった憧れの楽団です。しかも、学生時代に見た参考演奏のビデオに映っていた人が、隣で楽器を吹いている。自分がなぜ一員としてここにいるのか、なんだか最初はすごく不思議な感じでしたね。

音色やデザインにこだわって

作りあげたリガチャー「HIBIKI」

入団して10年が経ちますが、辛かった時期と言うと、やはり新型コロナウイルスで思うように演奏ができなかったときでしょうか。

演奏会はもちろん、楽団員で集まって練習もできず、コロナの時期は何もすることがありませんでした。じっとしていても仕方がないので、サックスのマウスピースにリードを取り付ける部品「リガチャー」を手作りしていました。昔から手先が器用で、いろいろとものを作るのが好きだったんです。作ってみたらなかなかいいぞ、と思い、今では自分で演奏するときは常に自作のこのリガチャーを使っています。

自分が一番出したい音色に近づけるのはもちろん、デザインにもこだわっています。形を決めて、型を決めて…工程は50以上になります。材質は真鍮にして、工場にお願いして金メッキで仕上げてもらいました。名前は「HIBIKI」。音もデザインもカッコ良さを追求し、作り上げたリガチャーです。

コンサートマスターに就任

楽団員に支えられ舞台へ

2023年の1月から、佼成ウインドオーケストラのコンサートマスターを務めています。最初に就任を打診されたときは、正直、驚きました。すぐには返事ができず、しばらく考える時間をいただきました。

コンサートマスターとは何をするのか、どうあるべきか、実はこれといった「決まり」や「マニュアル」のようなものはありません。自分で考えて、それぞれのコンサートマスターの姿を作り出していかないといけないんです。結局お引き受けしたものの、最初は何をやったら良いのかわからず、目の前のことを一つ一つこなすのに精一杯でした。

それまでは自分の演奏だけを考えていましたが、コンサートマスターとしては演奏会の成功や佼成ウインド全体としてどうお客様に喜んでいただくか、ということを常に念頭に置いています。楽団員全体を見てスムーズなリハーサルができるように促したり、指揮者とやりとりをしたり、やることはたくさんあります。ステージ上の立ち居振る舞いも大切です。ステージに入っていって客席に礼をするときの姿勢、自分が吹いていないときの佇まい、そうした一つ一つも意識するようになりました。

副コンサートマスターの経験がある楽団員からいろいろとアドバイスをもらったり、他の楽団員がコンサートの前に「頼りにしてるよ、よろしく」とちょっとした声をかけてくれたり、仲間には本当に助けられています。自分一人ではなく、みんなでカッコいいステージを作り上げて、最後にお客様から浴びる拍手は、最高です。コンサートマスター冥利に尽きる瞬間ですね。

カッコよさ追求の根底にある「音楽への思い」

見た目に惹かれてサックスを始めて、そして佼成ウインドオーケストラの演奏会で奏者がサックスを吹く姿を見てプロの世界に憧れて、今でもどこかで「カッコよさ」を追い求めていると思います。

美的感覚を研ぎ澄ますというか、おいしいものを食べたり、素晴らしい美術作品を見たり、普段の生活も全て演奏に繋がっているような気がします。根底にあるのは、良い音楽を作りたいという想いです。

憧れるカッコよさ、そしてそれが生み出す素晴らしい音楽への思いがあるからこそ、どうしたらそうなれるかを常に考え、普段の生活も自然と変わっていく。心からそこに近づきたいと願い、本当に好きな道だからこそ、大変なことがあっても努力することができるし、苦と思わずにいろいろなことに取り組めるのだと思います。

まだまだ、チャレンジしたいことがたくさんあります。今後は、いろいろな企画をして、佼成ウインドの活動をもっと広げていきたいと考えています。中学生の僕が宮崎で演奏を聴いてプロに憧れたように、日本の各地で演奏会を開いたり、海外で演奏をしたり、僕たちの音楽をたくさん発信していきたいですね。

「カッコよさ」に惹かれてサックスを選び、プロの道にすすみ、現在はコンサートマスターとして楽団を率いる存在に。

追い求めるものが形となり、インタビューに答えるその姿からは、カメラマンが「撮影していて楽しい」とシャッターを切る手が止まらなくなるほど、プロの音楽家としての「華」を感じた。

リガチャーを手作りする音へのこだわり、舞台での佇まい、楽団員との信頼関係…その一つ一つが、素晴らしいステージを築き上げている源となっていることだろう。