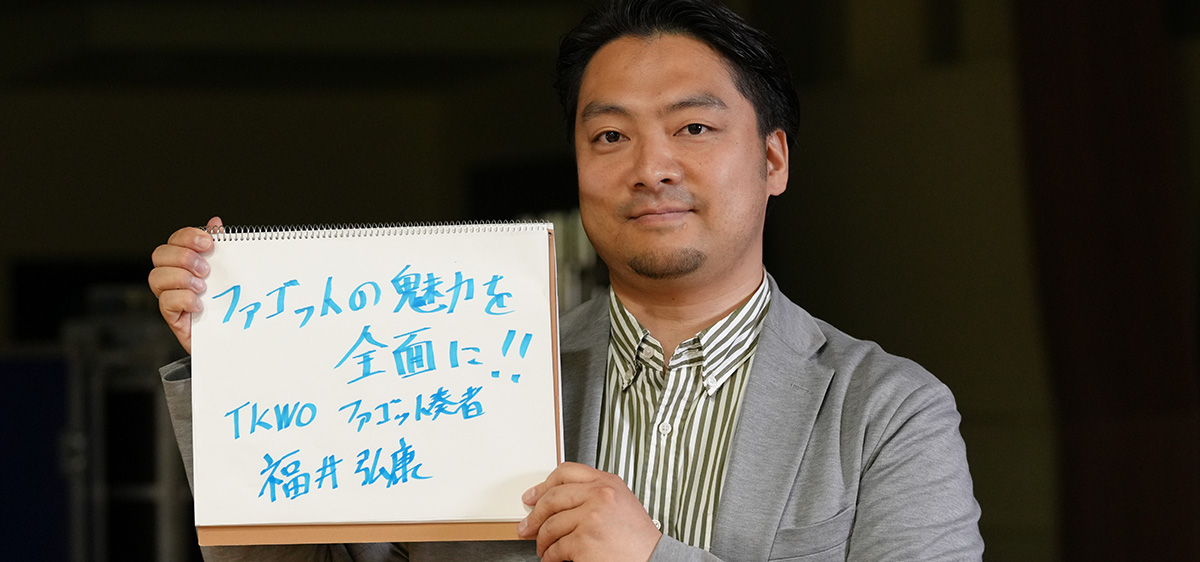

Vol.20 ファゴット奏者

福井 弘康(ふくい ひろやす)氏

profile

●東京佼成ウインドオーケストラ楽団員

●昭和音楽大学卒業

●第21回日本管打楽器コンクール・ファゴット部門第4位受賞

第17回宝塚ベガ音楽コンクール・木管部門第5位受賞

第7回津山国際総合音楽祭ダブルリードコンクール第1位受賞

第24回日本管打楽器コンクール・ファゴット部門第2位受

第20回宝塚ベガ音楽コンクール・木管部門第2位受賞

第27回日本管打楽器コンクール・ファゴット部門第2位受賞

楽器のカタログでなんとなく目にして

ファゴットに興味を持った

小学生のころから、リコーダーを吹くことが好きで、年に一回学校で行われている学芸会での演奏を楽しみにしていました。音楽に何となく興味を持って中学校に入り、そのまま吹奏楽部に入部したのが、音楽の道にすすむ最初のきっかけだったと思います。

吹奏楽部では始めからファゴットを担当していたわけではなく、最初はフルートを吹いていました。中学2年生の夏のコンクールが終わったころでしょうか、ある時、楽器室でなんとなく楽器のカタログをパラパラとめくっていて、目にとまったのがファゴットの写真です。ファゴットはキーが多いのでなんとなくメカニックな感じがして、その見た目に惹かれたんですね。どんな音が出るのかも知らず、ちょっと触ってみたいな、というだけの感覚で顧問の先生にファゴットを吹いてみたいとお願いをしました。

先生が備品の登録を調べたところ、別の中学校にうちの学校のファゴットを貸していることがわかり、そのまま先生と二人でその中学校まで取りに行くことになりました。僕は北海道の当麻町という田舎町の出身で、その中学校までは車で2時間くらいかかりました。楽器を引き取って、その足で楽器屋さんに行ってリードを買ってもらって。車の中で吹きながら家に帰りました。家に着くころには真っ暗になっていて、心配した親に先生が叱られていたことを覚えています。

教師の何気ないひと言で

音楽の道に進みたいと思うように

そうして始めたファゴットですが、部活の中にファゴットを吹ける人は誰もいませんでした。先生も打楽器が専門で、ファゴットを演奏した経験はありません。教本もない、エチュードもない。それこそ本当に運指表しかない状態です。先生がどこからか、ベートーベンの「喜びの歌」と書いてある楽譜を見つけてきて、それと運指表を見ながら、1人で練習をしていました。完全な独学です。

誰にも教わらず苦労しながらなんとか吹いていたファゴットですが、1年ぐらい経ったころ、顧問の先生が不意に「1年でこれぐらい吹けるんだったら、ファゴットで食べていけるんじゃないか?」と声をかけてくれました。今思うと、先生がファゴットについて何かを知った上で言ったわけではないので、深い意味はなかったのかもしれません。しかしその言葉を聞いた中学生の僕は、すっかりその気になってしまい、音楽の道に進みたいと考えるようになりました。

高校に進学してからも吹奏楽部に入り、部活以外にファゴットの個人レッスンに通い、音楽大学の受験のためにピアノも習い始めました。

遊びの延長線上にあったファゴット

厳しいレッスンは辛い時間

高校の吹奏楽部でも、ファゴットは自分一人。それでも、ファゴットは好きでした。部活はいわゆる強豪校ではなくのんびりとした感じで、楽しく活動していました。恐らく、当時の自分にとってファゴットは遊びの延長線上にあり、楽しい部分しか見ていなかったのかもしれません。

そんな自分にとって、個人レッスンは辛い時間でした。自宅から片道2時間半くらいかけて年配の男性のプロ奏者のもとに通っていたのですが、それだけ大変な思いをして受けるレッスンにもかかわらず、何を言われているのかよくわかりませんでした。「楽譜のここはどういう意味だ」と聞かれても、楽譜を熟読したことなんてない自分には、答えることができません。どう答えてよいかわからず押し黙ってしまい、「やる気がないなら帰れ」と怒られることもたびたびありました。

個人レッスンで一度だけ、「楽しい」と感じたことがあります。その先生と二人で二重奏を吹いた思い出です。部活動ではずっとファゴット担当が自分一人だったので、誰かと一緒にファゴットを演奏するというのが初めての経験でした。先生のパートと自分のパートをそれぞれが奏でて、二本のファゴットで1つの曲を吹く…その時間はすごく記憶に残っています。

大学で参加した門下合宿で

学外の学生たちと一緒に練習

大学は、個人レッスンを受けていたその先生のすすめで、昭和音楽大学に進学しました。大学では毎年、ファゴットを指導してくれる先生の門下合宿に参加していました。

自分の大学だけではなく、他の大学からもファゴット奏者の学生が2〜30人集まり、志賀高原のロッジや河口湖の合宿所に3泊4日の日程で泊まります。指導者もその先生の知り合いの講師が複数来てくださり、それぞれのレッスンを受けることができました。

朝起きて、ご飯を食べて、あとは本当に音楽漬けのスケジュールです。レッスンをしたり、参加しているピアニストの伴奏に合わせて吹いたり、それからアンサンブルもやりました。夜はお決まりの飲み会でしたが、自分の場合はお酒が飲めないので、一緒に騒ぐことなく、他の人たちの様子を楽しく眺めていました。みんなが他の部屋でワイワイ楽しそうにしている中、他の部屋で1人、朝の4時ごろまで練習していたこともあります。ソロで発表する曲があまりに出来なかったので、おさらいをしていたんです。それでも結局上手くできず、本番はガタガタでした(笑)。

いろいろな出会い・刺激

一つひとつが蓄積され

ファゴットと向き合うように

合宿に参加して良かったと感じるのは、他の大学の学生など、いろいろなファゴット奏者の人と交流できた点です。大学生になるまで、個人レッスンには通っていたものの、部活でもファゴット担当は自分一人で、同世代の奏者は周囲にいませんでした。1人で練習して、1人で演奏して。自分のレベルがどの程度なのかもわからなかったし、ファゴット奏者が何を考えどんな悩みを持っているのか、どんな風に普段生活して何を意識しているのか、何も知りませんでした。練習の仕方からリードの削り方まで、朝から晩までファゴット奏者と顔を突き合わせて生活するからこそ、いろいろな情報交換ができたし、たくさんのものを得ることができたと思います。

ファゴットだけの大きなコンクールがあった年の合宿では、その合宿の参加者のほとんどがコンクールの課題曲を練習していました。そして、合宿の発表会でみんなが演奏する曲も、同じその課題曲でした。上手な先輩の演奏を聴くと、嫌でも自分の下手さが身にしみます。いろんなレベルがあって、自分の方が吹けるなと思う人もいるし、これは勝てないと思う人もいる。いろいろな人の演奏を聞いて、自分もあれをやらないと、ここはこうしよう…と修正しながら、改めて自分の演奏と向き合う時間になったと感じています。

それから、その合宿では毎年違う講師を呼んでいたので、いろいろなプロの奏者の音を聴き、指導を受けることもできました。例えば、オーケストラで活動している奏者と、ソリストでは見せ方や聴かせ方が異なります。ソリストとして活動している自分の大学の先生は、ファゴットの魅力を全面に出して、ファゴットの音をしっかりと聴かせる演奏をします。自分はその音を聞いてかっこいいなと憧れ、こんな音を出したいと感じるようになりました。

大学に入って、合宿でいろいろな人と出会い、たくさんの音を聴きました。そのお陰で、ファゴットの良さを改めて認識した感覚があります。その前までは、先ほど言ったように遊びの延長線上にあり、おもちゃみたいな感じで演奏していたのかもしれません。いろいろな刺激を受けて、その一つひとつが積み重なって、ファゴットという楽器と、そして音楽と向き合うことができるようになった…そう感じています。

壁にぶつかりながらも追求してきた

「ファゴットの音」

ファゴットと向き合うようになって、変化もありました。「ファゴットの音」をしっかりと出したいと思うようになったんです。

ファゴットの魅力は何かと聞かれると、いつも答えに迷います。音量もそんなに大きくないし、オーケストラで主役となるような派手さはない、少し地味な楽器です。それでも、音楽が好きな人の中には、「ファゴットの音がいい」と言ってくれる方も多くいます。

僕が思うファゴットの音の良さは、耳障りです。音域的にも音色的にも、温かみがあり、「俺が、俺が」という押しつけがましいところがない。そして、音域によってキャラクターを持っているところもいいなと思います。高音になるにつれて、自然と音が細くなっていく弦楽器のように音が変わっていったり、他の楽器の音色にうまく寄せることができたり、いろいろな顔を持っている楽器です。そんなファゴットの音を、しっかりと出したい。聴かせたい。そう感じています。

最初はおもちゃで遊ぶように始めたファゴットですが、いろいろな出会いを通じて音に向き合うようになり、魅力とともに難しさも知りました。知れば知るほど、壁にもぶつかり、上手くできずに楽器を壊したいぐらい腹が立ったこともあります。それでも、その壁と戦いながら、今までファゴットを続けてきました。やっぱりファゴットが大好きですし、ファゴットの音色に魅せられています。辞めたいとおもったことは一度もありません。

今ファゴットを練習している人、壁にぶつかっている若い人たちには、辛いこともあるかもしれないけれど、しっかりと向き合ってほしいと伝えたいです。ファゴットの音を聴いて、好きだと言ってくださる方は必ずいます。諦めることなく、自分の音楽を追求していってほしいと願っています。